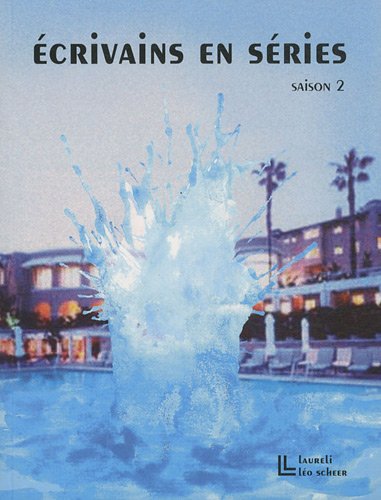

Paru en 2010

Contexte de parution : Écrivains en séries, saison 2 (Léo Scheer)

Présentation :

Texte écrit avec Bastien Gallet.

Sujet principal : Carnivale, Daniel Knauf,

Cité(s) également :

Ça commence avant le commencement, ça a toujours déjà commencé, l'Histoire si vaste qu'il faut la dire avant. Le petit homme prend donc la parole avant que ne s'ouvre le rideau du récit. Il la reprendra de la même manière avant les trois coups la deuxième saison. Il est à lui tout seul le chœur de la tragédie ou le banc des dieux qui assistent à la longue épopée : il y a le bien et il y a le mal, la lumière et les ténèbres, leur combat dure depuis toujours... Ce curieux prologue lève déjà tous les voiles possibles : la scène ne se joue pas là où elle semble, mais ailleurs, l'histoire (deux histoires en fait, parallèles, qui ne se croiseront qu’à la fin, deux héritages ou passages de témoins : celui (1) du Bien passé par Belyakov, précédent avatâr de la Lumière et directeur d’un cirque ambulant, à Ben Hawkins qui mettra longtemps à s’en saisir, et celui (2) du Mal par Henry Scudder (par ailleurs père de Ben Hawkins) au frère Justin Crowe (par ailleurs fils de Belyakov), pasteur baptiste et nouvel avatâr des Ténèbres, qui usera après quelques hésitations des canaux de la foi pour faire passer son message antéchristique), l’histoire disais-je n'est que le terrain de jeu d'un combat qui a commencé avant elle, avant qu'il y ait des hommes, avant même que le monde fut créé. Aucune ambiguïté. Aucun mystère qui ne finira par se dissiper. Carnivale n'est pas Twin Peaks. Le petit homme n'est pas la femme à la bûche. Il est un problème néanmoins. L'homme ne croit plus à la magie. L'homme n'est plus émerveillé. La Raison a dispersé les brumes anciennes. L'homme ne veut plus jouer le jeu éternel. Les êtres dans lesquels s'incarne le combat fuient leur destin, se cachent, tentent de s'effacer de la surface du monde (Henry Scudder) ou, plus simplement, refusent d'y croire (Ben Hawkins). Le problème initial de Carnivale me paraît être celui-ci, apparemment anecdotique (puisque l’on sait avant même le commencement qu’ils devront d'une manière ou d’une autre jouer le jeu) : Comment poursuivre une partie contre (ou malgré) ceux qui la jouent ? Ou, pour le dire du point de vue du producteur exécutif : par quelles voies (narratives) détournées passera (forcément) leur destin ?

Ou alors ça pourrait commencer comme ça. « Nous estimons n’avoir pas à nous préoccuper de plaire aux uns ou de déplaire aux autres, écrit René Guénon, mais bien de dire ce qui est et d’attribuer à chaque chose le nom et le rang qui lui conviennent normalement. » L’originalité est une idée neuve chez les humains. Avant le XVe siècle en Europe, avant le XIXe ou le XXe siècle ailleurs dans le monde, quand quelqu’un faisait son malin, ou son espèce de « moi », on considérait simplement ça comme une erreur. À la différence des modernes (« qui poussent à l’extrême la tendance individualiste, écrit Guénon, et la recherche de l’originalité à tout prix qui en est la conséquence »), la pensée traditionnelle ne cherche pas l’originalité, mais la conformité aux principes. Every Prophet in His House. Il semble donc totalement évident que Ben Hawkins n’a strictement aucun intérêt en tant que personnage – et Nick Stahl, son acteur, est bien fade. Son seul intérêt, c’est d’être l’avatâr du principe que « Management » Belyakov incarne avant lui (l’Être de Lumière) et rétablir, à son tour, la Loi éternelle (Dharma) de façon appropriée à l’époque qu’il traverse. C’est un Manu, l’incarnation d’un principe qui réfléchit la Loi : un peu comme Krishna dans la Bhagavad Gîta ; Richard Alpert dans Lost, le seul personnage de Carlton Cuse et Damon Lindelof qui soit presque totalement dénué de psychologie (sauf qu’on voit très parcimonieusement Richard dans Lost, et justement pour ça, parce que les personnages dénués de psychologie sont monotones, ennuyeux, alors qu’on voit beaucoup Ben Hawkins dans Carnivale, qui est très ennuyeux aussi, et dont on ne souhaite qu’une chose, qu’il se conforme aux principes qu’il doit incarner ; le reste, tout le reste, étant secondaire) ; ou encore comme René Guénon lui-même, que l’un de ses plus brillants disciples contemporains, Seyyed Hossein Nasr, décrit dans La Connaissance et le Sacré non comme un homme mais comme une fonction par laquelle l’esprit de la Tradition a décidé de s’incarner pour résider dans le monde moderne. Pour toutes ces raisons, Carnivale est un feuilleton fondamentalement guénonien, et le plus guénonien de tous (plus guénonien que Twin Peaks, plus guénonien que Lost). Il déploie le combat cyclique de Ben Hawkins et du Père Justin Crowe, les deux avatârs lors de la phase descendante du cycle. Il raconte la crise du monde moderne au sein d’un Occident pourri qui est aussi l’Amérique de la grande dépression. Il déploie les hypothèses du Roi du Monde concernant le rôle des Bohémiens dans la protection de la Tradition Primordiale comme celles de L’Esotérisme de Dante sur celui de l’Église dans la dissolution des principes fondamentaux à travers la destruction de l’Ordre du Temple. Il se présente, enfin, pour son spectateur, comme un Yoga, c’est-à-dire comme la réalisation de l’identification et de son union intime avec le Principe.

— Tu dis qu'il y a une vraie

et une fausse lignée. Je t'entends dire ce soir de

réveillon (quelle heure pouvait-il être ?

était-ce avant ou après minuit ? avant ou

après qu'Eve montre ses seins laiteux (et lactifiants ?) que

la vraie est paradoxalement celle qui emprunte le lent cheminement

des roulottes du cirque ambulant, qui marche au milieu des freaks

de toute engeance, nains, sœurs siamoises, géants

idiots et cartomanciennes. Tu ajoutes (mais peut-être ai-je

mal entendu, nous avions déjà beaucoup bu, les seins

de Caroline étaient apparus après ceux d'Eve...) que

la fausse est celle qui passe par l’Église, le pasteur

faussement innocent et la bonne nouvelle radiophonique.

—...

— Je te répondais (mais tu ne m'écoutais pas,

nous étions en train de tourner comme des derviches à

côté du parc de l'enfant Richard) que la nature de ces

voies était plus intéressante que leur valeur

supposée (la vraie, erratique et médiate, du

côté du bien ; la fausse, directe et droite, du

côté du mal). Carnivale – le cirque

lentement ambulant – suit un chemin curieux, de plus en plus

périphérique, il s'éloigne des grands centres,

des populations trop denses, longe les plaines sableuses du sud. On

comprend assez vite qu'en procédant ainsi, Belyakov (le

directeur du cirque et précédant avatâr du

bien) veut confronter Ben Hawkins (futur avatâr) à son

passé, qui gît dans les faubourgs, au bout des chemins

creux car dans ce passé il pourra lire les signes

(avant-coureurs ?) de son destin.

— « Le bien mûrit à

l'écart » crois-je t'entendre dire mais non, tu

parlais d'autre chose, Secret Chief 3, à Alice (qui elle

aussi doit allaiter sa progéniture pensais-je sans voir ses

seins qu'elle gardait celés sous sa robe).

— Alors que frère Justin (avatâr du mal) use des

moyens de l’Église et de la radiophonie ensemble. Il

prêche et sa voix qui a l'air de parler aux foules ne

s'adresse qu'à quelques-uns. Les messages qu'il transmet

sont véhiculés par sa parole pastorale : dans

le revers de cette parole une autre voix parle (celle par exemple

qui s'adresse à Varlyn Stroud au fond de la prison où

il croupit se cache derrière l'apparente transparence du

prêche évangélique – FOLLOW ME). Le

Diable est l’envers de Dieu, il passe donc par les

mêmes canaux que lui.

— « Tu ne fais que répéter autrement

ce que je t'ai dit tout à l’heure » me

dis-tu entre deux bouchées (de quoi, de tabac à pipe

me semble-t-il et des lignes ascendantes de fumée claire

sortent de ta bouche).

— Tout à l’heure ? Quand était-ce ?

Les voies de ta parole sont sinueuses mais pas

impénétrables.

—...

— La radio et l’évangélisation d'un

côté, vecteurs puissants, directs, efficaces ; le

cirque ambulant de l'autre, se perdant dans la poussière de

l'Amérique profonde, vecteur fragile, indirect, peu

efficace. Deux schémas si l'on veut : le premier dessine un

ensemble foisonnant de lignes qui s'éloignent en cercle

centrifuge d'un point central (le studio radiophonique) pour y

revenir finalement sous la forme d'une foule à

évangéliser (le point de retour des lignes de

contagion sera la nouvelle Jérusalem, c'est-à-dire

Babylone) ; le seconde décrit une ligne erratique, allant et

venant comme la ligne de vie de Tristram Shandy, elle rencontre une

foule de plus en plus dispersée, qui lui veut de moins en

moins de bien, se brise, se raccommode, le contraire d'un rhizome,

une racine qui s'amincit en plongeant dans le passé, loin de

la radio, de l'électricité, de l'amplification

– ses moyens sont les cartes, les rêves, la

géomancie. Une voix cherche les foules, l'autre les

fantômes.

— Je tourne autour d'un point qui tourne autour de moi.

— ...

Le point qui tourne autour de toi tourne autour d’un autre point. Dans la vision hindouiste de l’Histoire, soit le déroulement cyclique de la manifestation, deux phases se succèdent : la pravttî-mârga et la nivrttî-mârga. Dans la première phase, l’esprit absolu connaît la détermination et la finitude et se relie à des formes et des délimitations. Ce processus se déroule jusqu’à une limite après laquelle la direction s’inverse et la seconde phase commence. Dans celle-ci, est impitoyablement rejeté tout ce qui est fini, formé et manifesté. Brahmâ, le dieu qui créé, et Vishnou, le dieu qui conserve, dominent la pravttî-mârga. Mais ils s’effacent au profit de Çiva lors du passage à la nivrttî-mârga. Le récit indien le plus conforme au tantrisme çivaïte est La Bhagavad Gîtâ. Dans celui-ci, Krishna se présente à Arjuna, guerrier qui désespère de l’horreur de son acte, et engage un dialogue pour l’encourager à retourner au combat. Pour cela, la divinité se présente sous la forme de l’infini, entraînant la destruction de tout ce qui est conditionné et mortel. « Je suis le Temps qui fait périr les mondes quand est arrivée l’heure, dit Krishna. Mon rôle est ici-bas de résorber les mondes. Sans que tu interviennes, ils cessent de vivre, tous ces guerriers qui se font face dans les deux armées opposées. Debout, Arjuna, saisis la gloire, abats tes ennemis et goûte enfin un règne heureux. Ils sont déjà morts de ma main, ne sois qu’un instrument, ne sois que mon bras gauche. »

Aussi nourrie de pensée traditionnelle que Carnivale, Lost (du moins, au crépuscule de la 5e et à l’aube de la 6e saison) met l’accent sur la transformation. Jacob et son ennemi non nommé discutent sur la plage, face au Black Rock, le bateau qui s’apprête à aborder. « Ca se termine toujours pareil » dit l’ennemi. « Non, ça ne s’arrêtera qu’une fois » répond Jacob. Dans Lost, même si tout ce qui a eu lieu a eu lieu et que ce qui est mort est mort, une énorme transformation peut quand même ouvrir un cycle entièrement neuf. Et Jack fait exploser une bombe H en 1977, époque où – pour lui – tous les habitants de l’île (c’est-à-dire les membres de la DHARMA Initiative) sont déjà morts. Et une nouvelle timeline s’ouvre, recommençant le récit sous d’autres déterminations. Ca ne recommence jamais pareil. C’est que Lost est çivaïte quand Carnivale est vishnouiste. Les vishnouistes, contemplatifs comme peut l’être Carnivale, pensent qu’il faut s’extraire de la dualité et donc de l’action pour accomplir le principe dont on est la fonction.

Bref, si un récit çivaïte comme Lost s’acharne à extraire l’action de son fruit (ou l’île de ses conditions de l’espace et du temps), un récit bien vishnouiste comme Carnivale ne rêve qu’à une seule chose : s’extraire du récit lui-même, tissé de fil blanc, et minimiser l’importance de l’action, toujours représentatif d’un conflit où le spectateur est du côté du Bien contre le Mal ! C’est pour cela que le petit cirque ne cesse de quitter la grande route balisée de l’Histoire, en s’enfonce dans les périphériques de la Géographie. C’est pour atteindre un point qui tourne autour du cœur de son propre cœur, un point qui soit le cœur lui-même de l’absence de récit : un point où le spectateur cesse de croire, espérer, craindre, attendre, déduire, débusquer pour, simplement, contempler l’application de l’immuable, la lente spirale de l’Atemporel. Carnivale, doctrine de l’éveil ou Yoga télévisionnaire parfait !

Tu as raison bien sûr mais cette raison voyageuse n’est-elle pas à son tour l’avatâr d’une Raison plus grande, qui l’embrasse comme Vishnou ne pourra jamais embrasser Çiva. Il y a dans Carnivale ce qu'il faut bien appeler un suspense de l'identité. A est bel et bien A mais bizarrement (une bizarrerie qui est tu verras, que dis-je tu sais tout cela, la Loi de l’Histoire) n'est pas tout à fait égal à lui-même. Le suspense tient à cette différence imprévue, à cette insupportable faute logique : A ? A. Et nous autres téléspectateurs moyens sommes en ces matières aussi scrupuleux que Bertrand Russell qui ne détestait rien tant que de les transgressions intempestives du principe de non-contradiction. Ben Hawkins doit être ce qu'il est, doit (je te cite) se conformer au principe qu’il incarne et respecter ce faisant le principe en l’absence duquel, disait Aristote, nos mots mêmes n’auraient aucun sens (flatus vocis disaient les romains). Et nous attendons devant notre écran que Ben Does The Right Thing : devienne ce qu'il est. C'est bien le problème. Il faut qu’il devienne ce qu'il est. Carnivale est en ce sens plus hégélien que vishnouiste. Il a beau être l’avatâr (et l’avoir été depuis que le combat a commencé), il ne l’est au début qu'abstraitement, autrement dit, comme l'Être dans les premières pages de L'Encyclopédie, il n'est encore rien, A = A, Être = Néant, A = Ã (non-A). Par conséquent, afin de devenir A, A doit différer de A, A ? A, et surmonter cette différence, Être = Néant = Devenir. Le calvaire de l’Esprit, l’Histoire, les voies sinueuses de l'incarnation (Hegel dirait de la détermination). Quand le cirque ambulant recueille Ben (dans le premier épisode de la série), il est au plus loin de lui-même, à l’acmé de sa différence, autant que la Nature l’est de l'Esprit dans L’Encyclopédie. L’histoire que raconte Carnivale, qui est de l'Histoire le principe actif et moteur, est l'histoire de sa détermination. Plus Ben vit et apprend, plus il se détermine, plus il se concrétise : plus il devient libre et plus il devient ce qu’il est (le paradoxe n’est qu’apparent). Il en va de même pour frère Justin qui certes apprend et se détermine plus vite que Ben (il faut dire que sa sœur est nettement plus entreprenante que Belyakov) mais traverse une crise au moins aussi douloureuse que lui. Ce qui d'un point de vue hégélien est assez problématique car le mal est chez lui tout relatif, fonctionnel, moment nécessaire mais fini dans le processus de détermination de l’Esprit : mal = négativité. Hegel n'est pas un dualiste. Cela me rappelle ce mauvais film d'Alan Parker dans lequel Mickey Rourke joue un détective privé engagé par Lucifer (l’esprit qui toujours nie) pour retrouver un homme qui s’avère être lui-même. Il a, si je me souviens bien, dévoré le coeur d'un autre pour prendre son identité (littéralement devenir cet autre, A = B), s’oublier donc, jusqu’à ce que Lucifer vienne lui rafraîchir la mémoire. Le Christ peut-il oublier qu’il est Dieu ? Serait-ce le sens de la tentation? Réveiller Jésus de son rêve humain ; la fonction Lucifer : faire respecter le principe de non-contradiction, mettre Ben sur la bonne voie. N’est-ce pas le rôle de Justin Crowe, qui serait dans ce cas moins un autre principe qu’une fonction ? Car bien entendu le bien l’emporte. Je dirais plutôt la détermination, dont la voie est pavée de détours lucifériens. L'immuable advient mais ne le devient (ne l’est devenu) qu'à la fin. Carnivale serait une série faussement dualiste et Lost une série faussement moniste.

— Notre texte commence

à ressembler à un dialogue, te disais-je mais tu

n’écoutais pas (et tu avais raison de ne pas

écouter, il ne faut pas écouter).

C’est-à-dire le contraire de ce qu’il fallait

faire. Le contraire de ce que fait Carnivale. Il commence

à ressembler à un texte occidental, un texte

corrompu, un texte décadent, un texte moderne.

Carnivale est une série orientale, une série

traditionnelle, ascendante, principielle, même si la forme

qu’elle emploie traduit cette conformité aux principes

dans une langue qui parle à l’entendement moderne.

Elle ne fait que répéter autrement ce qu’elle a

dit tout à l’heure. Et c’est

précisément ce que nous devrions faire (mais nous ne

le ferons jamais, nous en sommes incapables). Et tu le verras toi

aussi tout à l’heure, quand bien même tu sais

déjà tout cela. Tu verras ce que tu sais

déjà. Car il ne faut pas cesser de voir et de revoir

la même chose pour l’intégrer afin de le

constituer et enfin, de l’incarner. Ben devient ce

qu’il est, et pas autre chose. Ou alors je

n’ai rien compris, ce qui est fort possible.

— Il n’est pas nécessaire de se conformer

à l’objet dont on parle, disais-tu (mais je

n’écoutais pas, je répétais, en boucle,

que tu tournais autour d’un point qui tournais autour du

même point que moi), puisque lui-même n’est pas

conforme à lui-même.

— Mais il garde ceci de conformité au principe dont il

est l’illustration que les deux avatârs, Ben

Hawkins et le père Justin Crowe, ne se répondent

jamais. Ils suivent, te disais-je (mais je ne parlais pas, je

fumais), ils suivent chacun leur route jusqu’à ce que

celles-ci se croisent. Et là, ils n’ont pas non plus

à parler. C’est dans Lost justement que,

malgré l’habitude de la litote, les deux

dualités doivent toujours se parler pour

dépasser leurs polarités et passer à une

étape nouvelle de combat où ils combattront à

leur tour contre un antagonisme plus grand qu’ils devront

impitoyablement dépasser : Jack et Sawyer, Jack et Locke,

Locke et Ben, Ben et Widmore, Widmore et le faux Locke, le faux

Locke et Jacob, etc. Tous, doivent toujours parler. Ainsi que

chaque spectateur lorsqu’il regarde l’épisode

avec un complice ou sa fiancée. C’est pour ça

que Hurley corrige L’Empire contre-attaque dans la

saison 5 : ça n’a aucun sens de décrire Luke

Skywalker et Dark Vador en train de se combattre. On s’en

fiche bien de les voir se bagarrer. Il faut qu’ils se

rencontrent et qu’ils parlent. Ou sinon nous serons

condamnés à nous taper les Ewoks en retour, pour

compenser. La Roue Frigorifiée du Temps aurait

déplacé Hurley au milieu de la seconde guerre

mondiale qu’il serait allé parler à Hitler !...

Ce qui fait de Lost une série éminemment

basée sur les personnages. Ce sont des personnages pourvues

d’une grande réalité, tant émotionnelle

qu’intellectuelle. Ils existent. Ils existent tant

que l’on peut, si l’on veut, très facilement

imaginer les personnages de Lost vivre en dehors des

séquences qui nous sont présentées dans les

épisodes. Oui : on peut imaginer la réaction de

Daniel Faraday aux élections américaines ; la

façon dont Sun se comportait quand elle avait une mauvaise

note à l’école ; ce que Sawyer a pu ressentir

en regardant Le Parrain la première fois ; ou la

manière dont Ana Lucia réagit lorsqu’un inconnu

la drague. C’est impossible avec Carnivale. Les

personnages de Carnivale ne sont que des

archétypes. Dans Carnivale, les deux

avatârs n’ont pas à débattre de

leurs différences, ou à les discuter ; quand ils se

retrouvent, à la fin de la seconde saison, ils n’ont

plus qu’à se combattre jusqu’à la

mort.

— Il y a bien les rêves, me disais-tu (ou

peut-être l’imaginais-je pendant que je fumais). Dans

les rêves, qui rythment les deux saisons, Ben et Justin se

croisent, s’opposent, se font face. L’homme au tatouage

d’arbre que Justin doit devenir apparaît à Ben

avant même que le récit ne commence.

— Nos vies se déroulent dans le plan de manifestation

grossière, t’aurais-je répondu si tu

m’avais vraiment parlé. Les rêves proviennent du

plan de manifestation subtile, et celui-ci abolit toute notion

d’Histoire. Les rêves, tous les rêves,

appartiennent à une dimension dont nous ne percevons que les

émanations et que nous interprétons

conformément à notre vie.

— D’une certaine façon, nous ne dialoguons pas

non plus. Nos dialogues sont eux-mêmes des rêves.

— À cette différence que nous les

créons. Or, nous ne créons pas nos rêves. Et

nos rêves ne suivent pas les événements de

notre vie. Ce sont les événements de notre vie qui

tentent maladroitement de donner corps à nos rêves,

jusqu’à l’actualisation finale, qui nous bascule

dans le non-manifesté.

— Mais ce que Ben Hawkins est, il doit bien le devenir, ce

qui présuppose la douleur de la scission. Et Hegel

plutôt que l’Inde.

— Tu as raison, bien sûr, mais ce sont les modernes qui

ont tort lorsqu’ils croient le découvrir. La

pensée traditionnelle n’a jamais prétendu que :

ce que l’on devait être, on l’était

actuellement, par notre native noblesse, sans avoir à rien

foutre pour cela, partisan du moindre effort. On devait

s’y conformer : ce qui présuppose toujours cette

lente et difficile actualisation qui est le combat de toute une

vie, la guerre sainte ou le grand djihâd, par lequel on

gravit lentement mais alors très lentement cette fameuse

montagne qui est l’analogue de notre propre cœur. Comme

l’explique Shankarâchârya, le Soi

(Atmâ) n’est que potentiellement dans

l’individu tant que l’Union (Yoga) n’est

pas réalisée, même s’il ne faut pas

considérer cette réalisation comme la production

d’un résultat non-préexistant (Ibn Arabi dit

exactement la même chose de l’« Homme Universel

» relativement au sujet humain dans Les Chatons de la

sagesse) ; et c’est pourquoi il le compare à une

graine ou à un germe. Les Upanishad le disent : «

Cet Atmâ, qui réside dans le cœur, est plus

petit qu’un grain de riz, plus petit qu’un grain

d’orge, plus petit qu’un grain de moutarde, plus petit

qu’un grain de millet, plus petit que le germe qui est dans

le grain de millet ; cet Atmâ, qui réside dans le

cœur, est aussi plus grand que la terre, plus grand que

l’atmosphère, plus grand que le ciel, plus grand que

tous ces monde ensemble. » Autant il est impossible de

savoir ce que les personnages de Lost réussiront

à actualiser à la fin de la série, car leur

qualification (donnée par Jacob, qui les choisit comme

candidats) ne se base que sur ce qu’ils ont

échoué à réaliser dans leur

première incarnation, autant il est légitime de voir

Carnivale comme achevée dès le

départ. Et toi-même tu le dis, dans des paroles que je

me vois obligé de répéter. Ça commence

avant le commencement, ça a toujours déjà

commencé. L’histoire n’est que le terrain de jeu

d’un combat qui a commencé avant elle, avant

qu’il y ait des hommes, avant même que le monde fut

créé. Aucune ambiguïté. Aucun

mystère qui ne finira par se dissiper.

— Alors quoi, maintenant ?

— Alors maintenant, tu dois achever le texte que tu as

commencé. C’est-à-dire que tu dois

m’achever, avec justice et cruauté, ou alors, je te

préviens : c’est moi qui t’achèverai.

Tu m’avais déjà achevé (dans ta première réponse), tu viens de m’achever à nouveau (j’ai donc devant moi deux versions achevées de moi-même, ce qui fait de ce dialogue un quadrilogue, voire un pentalogue dans la mesure où je t’ai entre-temps, rappelle-toi, plus qu’esquissé) en mettant des mots dans ma bouche comme la Némésis de Jacob en met dans la bouche de Locke (en voilà une belle d’incarnation), ce qui me conduit à ma réponse qui prendra un tour bouddhiste, les bouddhistes (et non vraiment Siddhartha-Le-Bouddha semble-t-il) ayant comme tu le sais beaucoup bataillé contre les brahmanes et leur indéfendable Atmâ ou âtman (bataille qui décida d’ailleurs du sort du bouddhisme en Inde – et aiguisa sa radicalité philosophique –, expulsé comme tu le sais encore dès le VIIIe siècle vers d’autres contrées plus réceptives à son principe d’impermanence). Il n’y a pas, il ne saurait y avoir d’âtman pour les bouddhistes, ni « Soi » absolu (celui des Upanishad), ni « âme » ou « sujet » individuel : le réel est un flux de points-instants (ou dharma) singuliers dans lequel naissent et meurent des séries cohérentes d’événements psychophysiques (par exemple nous, toi et moi – ce qui est déjà trop dire, deux séries qui ici se croisent et interfèrent, et se poursuivront dans nos vies futures, jusqu’à une éventuelle délivrance ou nirvana). A quoi les brahmanes (nommément Kumârila Bhatta dans le Slokavârttika, VIIe siècle) objectèrent qu’il est impossible en l’absence de « sujets » (âtman) auxquels les attribuer de distinguer quoi que ce soit, et certainement pas des individus, dans le chaos bouddhiste des vécus anonymes. Qui me dit que ce que je crois être mes souvenirs ne sont pas des morceaux d’autres vies que j’amalgame arbitrairement à la mienne ? et ma vie un rapiéçage sans fin de vécus empruntés ? Et Kumârila d’en conclure que, contrairement à ce qu’ils affirment, les bouddhistes sont bien obligés de se donner ce qu’ils critiquent. Et ces derniers de s’en défendre. Etc. Etc. Cette controverse fascinante, je crois, peut être reformulée en termes carnaviliens. Le parcours apparemment chaotique du cirque éponyme à travers l’Amérique profonde doit permettre à Ben Hawkins de reconstituer l’intégralité de la série d’événements qu’il est, à la suite de quoi son identité d’avatâr lui sera révélée – par la main de Belyakov saisissant sa gorge au tout début de l’épisode 8 de la deuxième saison ; sous le désordre des dharma surgit dans le creux d'un seul instant l’âtman qui les lie tous entre eux, âtman qui n’est pas Ben Hawkins mais la série continue et hétérogène des avatârs du Bien ; et chacun devra à son tour percer le voile des dharma pour accéder à l’essence qu’ils dissimulent et qui les fonde. Mais pourquoi, si l’apparence doit finalement être dépassée, et ontologiquement relativisée, s’embarrasser d’elle ? Pourquoi le combat entre Bien et Mal doit-il se jouer sur une scène humaine et souffrir de notre finitude, arpenter ces routes sans fin, avaler toute cette poussière ? A cette question, celle des brahmanes (celle du rapport entre le Soi et ses vécus ou entre essence et apparence), il n’est pas impossible que la dernière saison de Lost nous apporte une réponse. Elle s’ouvre, après l’explosion à la fin de la saison précédente (5) de la bombe-qui-devait-effacer-l'île-de-leur-vie, sur deux séries temporelles (ou timelines) dont on suit parallèlement le cours: l'une correspond à la suite sur l'île et au présent de l'histoire commencée au début de la première saison ; l’autre à une toute nouvelle série qui nous montre ce qui serait arrivé si l’avion qui ramenait nos héros de Sidney s’était posé, comme il le devait, à Los Angeles. Soient deux séries concurrentes et, dirait Leibniz, incompossibles (i.e. contradictoires dans un même monde). Tout se passe comme si l’explosion de la bombe en 1977 avait plongé les rescapés du vol 815 dans un univers bouddhiste au sens des brahmanes : un univers où les séries individuelles ne seraient pas étanches, où des événements et des souvenirs circuleraient d’une série à l’autre. Au cours de la saison 6, des événements de la première série se mettent à interférer avec la seconde : certains doubles de nos rescapés se souviennent d’événements appartenant à l’autre série, souvenirs qu’ils n’ont jamais vécus et qui témoignent de la porosité de leurs timelines. Lost serait l’expérience d’un monde sans sujets. La réponse de Lost aux brahmanes est à peu de choses près celle que Locke fit à Descartes. Ce qui fait une personne et donc le Soi (Self), explique-t-il, n’est pas l’identité d’une substance qu’elle soit matérielle (corps) ou immatérielle (âme), c’est la continuité temporelle de sa conscience. Celle-ci peut en droit s’attacher à n’importe quelle substance (« mon petit doigt étant amputé, si ma conscience s’en allait avec lui et se séparait du reste de mon corps, il est clair que c’est mon petit doigt qui serait ma personne »), durer dix ou mille ans, passer d’une existence à l’autre (de celui qui rêve à celui qui veille, du fou au sain d’esprit), elle n’est rien que l’activité de réfléchir et de lier ce qui arrive, activité qui tant qu’elle perdure s’appelle « esprit (mind) » : l’essence est l’apparence en tant qu’elle se lie elle-même dans le temps. Et Lost de varier sans fin cette non-substantialité de l’esprit (Jacob, Richard, la fumée noire qui s’attachera au corps de Locke, l’île elle-même…). Ce qui explique peut-être pourquoi dans Carnivale l’apparence résiste à ce point, pourquoi ça incarne si mal. Henry Scudder passera sa vie à fuir sa nature, se défigurera à l’acide pour ne pas être (devenir ?) ce qu’il est. Et, apprend-on à la fin, il aurait pu s’il avait eu le courage de se suicider, interrompre la transmission du Soi maléfique (ce qui se passe de fait quand Ben enfonce la lame ointe du sang sacré dans la racine de l’arbre de mort tatoué sur le torse de Justin Crowe, il tue l’avatâr, interrompt la transmission, que se passe-t-il alors ? l’essence rejoint les sphères éthérées et l’apparence seule demeure : des hommes sans pouvoir arpentant la poussière, rejouant les scènes d’une bataille sans objet). Il n’y a pas une mais deux natures si la chair peut ainsi refuser l’incarnation. Jésus aurait pu refuser d’être Dieu comme Scudder refusa d’être Diable. Et n’est-ce pas ce qu’on retient de Carnivale, sueur des visages craquements des phonographes raffinement désuet des costumes blancheur des chairs : les apparences, la tendre opacité des apparences.