Paru en 2023

Contexte de parution : Made in the Dark

Présentation :

Préface de Made in the Dark la monographie de l'artiste géniale Amandine Urruty publiée par Cernunnos

Sujet principal : Amandine Urruty, Amandine Urruty

Pourquoi y a-t-il eu de la photographie plutôt que rien ? Un des plus grands chocs de l’histoire de l’humanité – qui en a connu pas mal, certes – fut sans doute l’apparition de cette étrange machine à capturer les apparences. Soudain l’être humain se vit lui-même à l’arrêt et en deux dimensions comme s’il avait été paralysé et emprisonné dans un miroir. Soudain il se vit lui-même dédoublé et multiplié, et même manufacturé en plusieurs exemplaires. Dans Quand j’étais photographe, Nadar se rappelle : « Quand le bruit se répandit que deux inventeurs venaient de réussir à fixer sur des plaques argentées toute image présentée devant elles, ce fut une universelle stupéfaction dont nous ne saurions nous faire aujourd’hui l’idée, accoutumés que nous sommes depuis nombre d’années à la photographie et blasés par sa vulgarisation. Ce mystère sentait en diable le sortilège et puait le fagot : la rôtisserie céleste avait flambé pour moins. Rien n’y manquait comme inquiétant : hydroscopie, envoûtement, évocations, apparitions. » Toute nouvelle technologie produit avec son apparition un certain nombre de mythes. Pour les cœurs un peu sensibles, le progrès technique, scientifiquement assisté, n’est jamais que le relais profane des opérations de magie noire. Balzac émit alors une hypothèse, connue depuis sous le nom de Théorie des Spectres, à laquelle Nerval et Gautier souscriront tous deux devant un Nadar atterré qui les traitera de « trio cabaliste » et dont il fera le compte-rendu dans ses souvenirs. Balzac expliqua à son ami que chaque image était le détachement d’un des spectres foliacés du corps de la personne captée et qu’on appliquait ensuite sur une feuille de papier. À chaque photo prise, l’être humain se trouvait privé d’un de ses spectres. « Y avait-il perte absolue, définitive, ou cette déperdition partielle se réparait-elle consécutivement dans le mystère d’un renaissement plus ou moins instantané de la lumière spectrale ? demande alors Nadar. Ce deuxième point ne se trouva pas abordé entre nous. »

Les ectoplasmes – identifiés pour la première fois en 1895 par Charles Richet – furent une des conséquences de la photographie : l’apparition hors du corps des médiums en transe d’images des morts, elles-mêmes en deux dimensions, comme des reproductions en papier journal s’imprimant dans l’atmosphère. Mais ce n’était que le début de notre passion pour cette transformation fantomatique. Depuis, nous avons été filmés, enregistrés et effacés ; nous avons communiqué par téléphone, envoyés des messages à la vitesse de la pensée et lancé des lettres d’amour à travers le monde dans des émissions télévisées, produisant un nombre indéfini de spectres et de duplicata. Et puis Internet est arrivé et nous avons tous eu, au sein de notre foyer, une machine où tremper nos doubles et les ressortir comme une multitude d’homoncules cybernétiques.

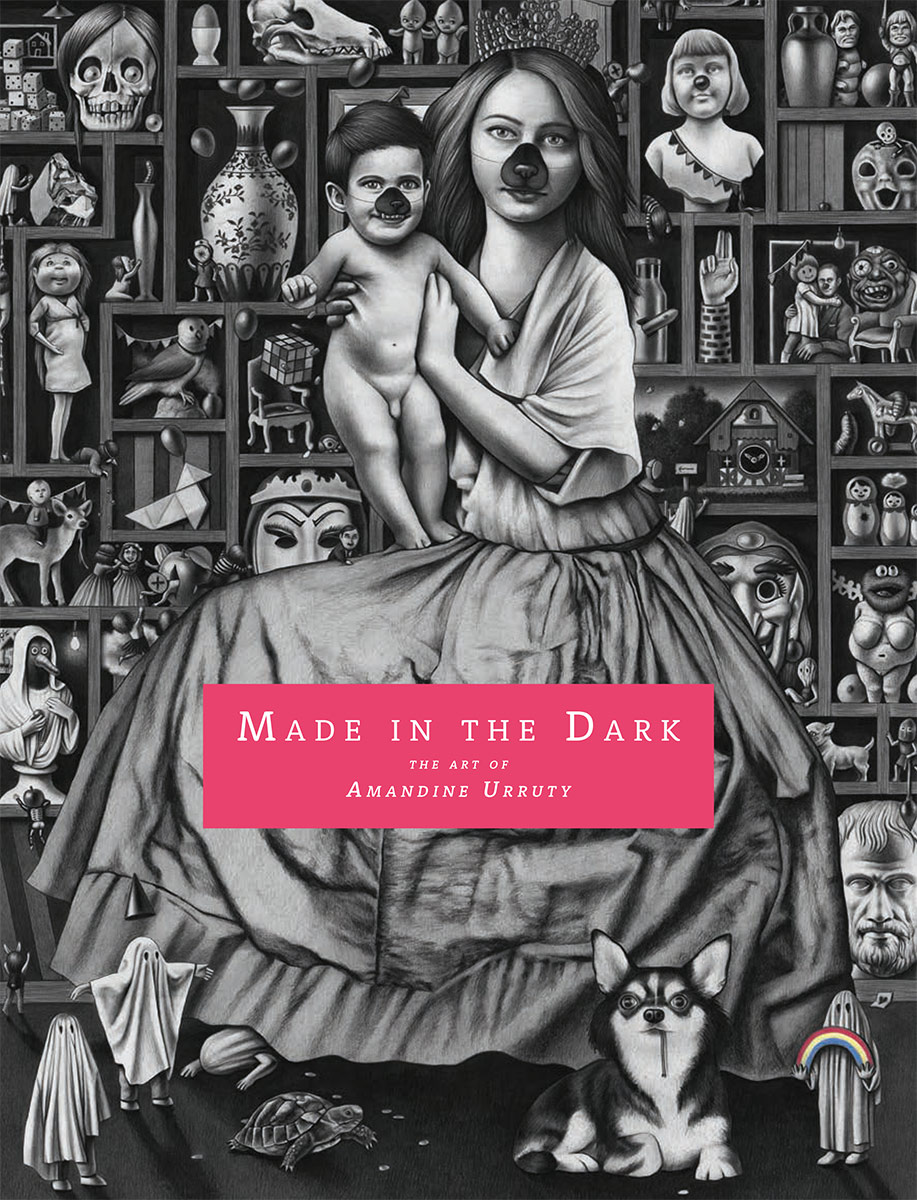

La photographie a opérée une transformation radicale dans l’histoire des formes par lesquelles l’humanité se représente (ce qu’on appelle généralement l’art) et elle a eu, évidemment, des conséquences notables dans la peinture : pour simplifier, la recherche de la sensation ou de l’impression provoquée par la lumière sur la rétine (Monet, Renoir, etc.) qui a entraîné ensuite énormément de mouvements picturaux qui furent autant de variations sur la perception de la lumière, se tenant à plus ou moins grande distance de la figuration : cubisme, rayonnisme, cubo-futurisme, abstraction, etc. Amandine Urruty a suivi une autre voie, une voie qui, tout en prenant acte des formes extrêmes de l’abandon de la figuration (le suprématisme de Malevitch, dont le Carré noir sur fond blanc et la Croix noire apparaissent dans les maisons de poupée de Confetti, Invidia, The Box, Village, Trampoline, Behind the Doors, Big Sleep, Never Again) a pris au contraire appui sur Ingres, mais aussi sur Magritte et sur Bazooka, pour creuser la dimension la plus étrange et la plus frontalement dérangeante du « réalisme » et même de la précision maniaque dans la reproduction des formes.

En plongeant dans les moindres détails des plis des drapés ou des nuances de la peau, en s’attelant à la charge héroïque de dessiner les détails des ballons ou les carrosseries de voitures, tout en privilégiant et même en outrant les dérangeantes déformations des corps déjà flagrants chez Ingres, Amandine Urruty a inventé un style qui exaspère la dimension fantomatique de la photo et renchérit sur sa fonction ectoplasmique : un monde qui fait corps avec sa reproduction, un monde plat et figé, et même violemment en arrêt, où les vivants ne se distinguent plus des morts.

Amandine Urruty a grandi dans le Gers. Elle a commencé à dessiner en copiant Edika, dira-t-elle : « A 14 ans, je faisais des dessins sur la vitrine d’un café à Auch et je pompais Edika, c’était scandaleux. » Même si elle a plus tard délaissé un style cartoon ou une imagerie de bande dessinée, présente dans les animaux des débuts et même dans le nom des expositions (« Des étoiles plein les fesses » en 2008, « Solo chiot » en 2011, « Dommage fromage » en 2014), la dimension « maximaliste » d’Edika restera longtemps présente dans ses images : ces immenses dessins pleins de détails, où les figures sont pressées comme dans une rame de métro, où s’agglutinent des Muppets, des Crados, mais aussi Chewbacca, Humpty Dumpty, les Télétubbies, Kiki, Alf, Pluto, Jabba the Hut, Gizmo ou Miss Piggy. Comme est toujours présent Magritte, autre idole de jeunesse – dans la puissance magnétique de ses dessins, leur manière de tenir à distance le regardeur avec la froideur énigmatique d’un sphinx qui connaît notre secret.

Traverser en un seul bloc quinze ans de son travail est un voyage impressionnant, un vrai train fantôme ou « Mr. Toad’s Wild Ride » : le voyage de crapaud pour nulle part, cette animation de Disneyland dans lequel Philip K. Dick voyait une allégorie de notre existence. On part d’images animales, enfantines, très colorées, pop, qui jouent un jeu dangereux avec le « mignon » et recèlent une étrange ironie, une ironie mauvaise, parfois inscrite dans les dessins (« crève », « pas de chance »), parfois visible dans les comportements des personnages. Puis, avec le temps et les épreuves (après 2012 et le décès de son père), le style d’Amandine Urruty se fait de plus en plus obsessionnellement précis, la composition des images est de plus en plus complexe, le noir et blanc devient prédominant, tout un appareillage est mis à contribution (crayons gris, du plus dur au plus gras ; crayons de couleur noirs ; crayons en fusain reconstitué ; bâtons de vrai fusain ; poudre de graphite ; poudre de fusain ; estompes ; peau de chamois), les animaux laissent place aux petites filles aux truffes de chien, peluches vivantes, personnages de dessins animés, masques de films d’horreur ayant pris vie, maisons de poupée, échelles, escaliers, murs de briques, bocaux, couteaux, châteaux, cochons, saucisses, œufs, crottes, et, sans quitter un certain humour froid et inquiétant, on s’installe dans un mode de perception de plus en plus austère et de plus en plus proche de la terreur enfantine.

Étudiante à Toulouse en philosophie de l’art de 1999 à 2007, Amandine Urruty a travaillé sur un mémoire de doctorat (inachevé) sur l’idéologie esthétique : comment les arts majeurs se constituent en tant que tels. Et s’il y a bien quelque chose que toute son œuvre défait, ce sont les procédures de légitimation de l’« art majeur ». Tout d’abord, en partant des petits animaux, des images enfantines, de l’univers puérile des cartoon, ensuite en s’attachant à toutes ces figures de l’imaginaire moderne horrifique (Pennywise, Stay Puff Marshmallow, etc.) mais surtout, en leur associant Ingres, David, le dessin académique, les drapés, l’obsession des textures, le portrait ovale des peintures du XVIIIe siècle et des photographies du début du XXe et même les odalisques de l’orientalisme du XIXe siècle, comme dans Luxuria : tous les parcours fléchés et les détours obligés de l’histoire de l’art soudain réinterprétés comme un labyrinthe anxiogène. Et en mettant la perfection technique du dessin au service de ce qui est considéré comme non-noble, Amandine Urruty pervertit toute forme de constitution d’art majeur, que celle-ci soit interprétée de façon classique ou, plus encore, moderne.

En outre, si quelque chose domine l’idéologie esthétique, c’est son identification avec l’idéologie politique, et la constitution de l’art majeur est toujours corollaire de la constitution d’un pouvoir. A partir du moment où on investit pleinement le domaine de l’image, mais l’image non constituée comme art majeur, c’est tout ce qui a été rejeté par le domaine du politique qui remonte avec elle : les monstres, le folklore ou la culture Z, le kitsch, le queer, le camp, tous les « mauvais genres » qui surgissent et viennent hanter le spectateur. D’où cette impression que les dessins d’Amandine Urruty se tiennent à mi-chemin du silence et du cri.

Si, après 2012, Amandine Urruty a abandonné la couleur pour le noir et blanc et les animaux enfantins pour un dessin de plus en plus précis, après 2018, elle a lâché également l’accumulation de détails et la composition surchargée pour s’atteler à des images plus espacées mais d’autant plus obsessionnellement détaillées – montagnes, voitures, plis de costume, ballons – avec des complexités de texture et des nuances qui sont presque de l’ordre du défi. Et, après les animaux et les enfants, les monstres et les fantômes, ces dernières années, on a vu apparaître tout un imaginaire de la famille, de la normalité ou de la réussite sociale qui a été à son tour investit de sa vision terrible. Ce sont toutes ces images pleines de couples qui posent, de voitures, d’images de paysages qui apparaissent comme les vœux de l’humanité, espérant pour elle-même ce qu’elle ne pourrait éventuellement rencontrer que sous la forme inversée du cauchemar. Si à l’époque de The Party, on pouvait voir une atmosphère de film d’horreur se déployer dans la succession des grandes images, désormais, à partir de 2019 et surtout 2020, c’est la normalité en tant que telle qui est génératrice d’angoisse. Never again, Lion, Landscapes : soit des personnages qui semblent attendre quelque chose ou se réjouir de ce qu’ils vivent, mais dont les éléments qui les entourent sont comme des signes qui leur présagent un tout autre avenir.

Enfin, à partir de 2021, le dessin d’Amandine Urruty va encore plus loin. Il devient encore plus abyssal et inquiétant. C’est Doodles ; c’est Autoportrait ; c’est From the cave, Hortense, Pig, Self-portrait clown, où, sur la surface des dessins, d’étranges crobars blancs ou noirs, comme des dessins d’enfants ou des gribouillis de sorcière, viennent déranger la perfection devenue quasiment inimaginable du dessin (les détails du tee-shirt de Self-portrait clown, le drap de From the cave, le pull d’Hortense). Ces effets de surface ajoutent encore de la profondeur à l’image et amplifie le vertige qu’elle provoque. On dirait presque des sorts, des sorts qui seraient devenus vrais, des sorts qui auraient pris vie et auraient pénétré la fine couche de gaze qui sépare le rêve de la réalité, et se seraient imposés dans notre monde comme des serpents. On pense à la photographie retrouvée de Pierre Loti dans les malles de Raymond Roussel, avec des oreilles d’âne et une violente rature, signe de colère et de conjuration, ou bien sûr les sorts d’Antonin Artaud inscrits et envoyés au docteur Fouks, à Jacqueline Breton, à Grillot de Givry ou à Adolf Hitler, ces « dessins pour assassiner la magie »…

Mais ce ne sont pas que les derniers dessins. Ce sont tous les dessins d’Amandine Urruty qui sont des sorts. Ils sont là pour conjurer le cauchemar de la réalité. Cela fait longtemps qu’il n’existe plus de différence entre la réalité et les récits fantastiques. Toutes les histoires qu’on se racontait jadis pour se faire peur sont devenus vraies. « Les anciennes histoires de chevalerie sont toujours vivantes, écrivait Artaud dans Suppôts et suppliciations, mais sous le règne de la radio et de la bombe atomique ce n’est plus croyable. Et je suis le seul homme à connaître tout ce secret et dans toute son étendue et c’est pourquoi on a voulu si longtemps me fermer la bouche. Le service que vous pouvez me rendre est de croire que toute la terre n’est qu’un immense théâtre truqué, un Châtelet de magie noire que les imbéciles ne veulent pas voir et que la crapule des initiés dissimule tant qu’elle peut. »

L’art d’Amandine Urruty nous aide à affronter ces anciennes histoires, à les défaire et à les renvoyer dans leur enfer. Son art permet cette « réparation » dans le « mystère du renaissement plus ou moins instantané de la lumière spectrale » qu’espérait Balzac, soit le retour de notre vie face à sa reproduction manufacturée, le retour de notre souffle face à une réalité qui ne se distingue plus depuis longtemps de la sorcellerie.