Paru en 2001

Contexte de parution : Spectre

Présentation :

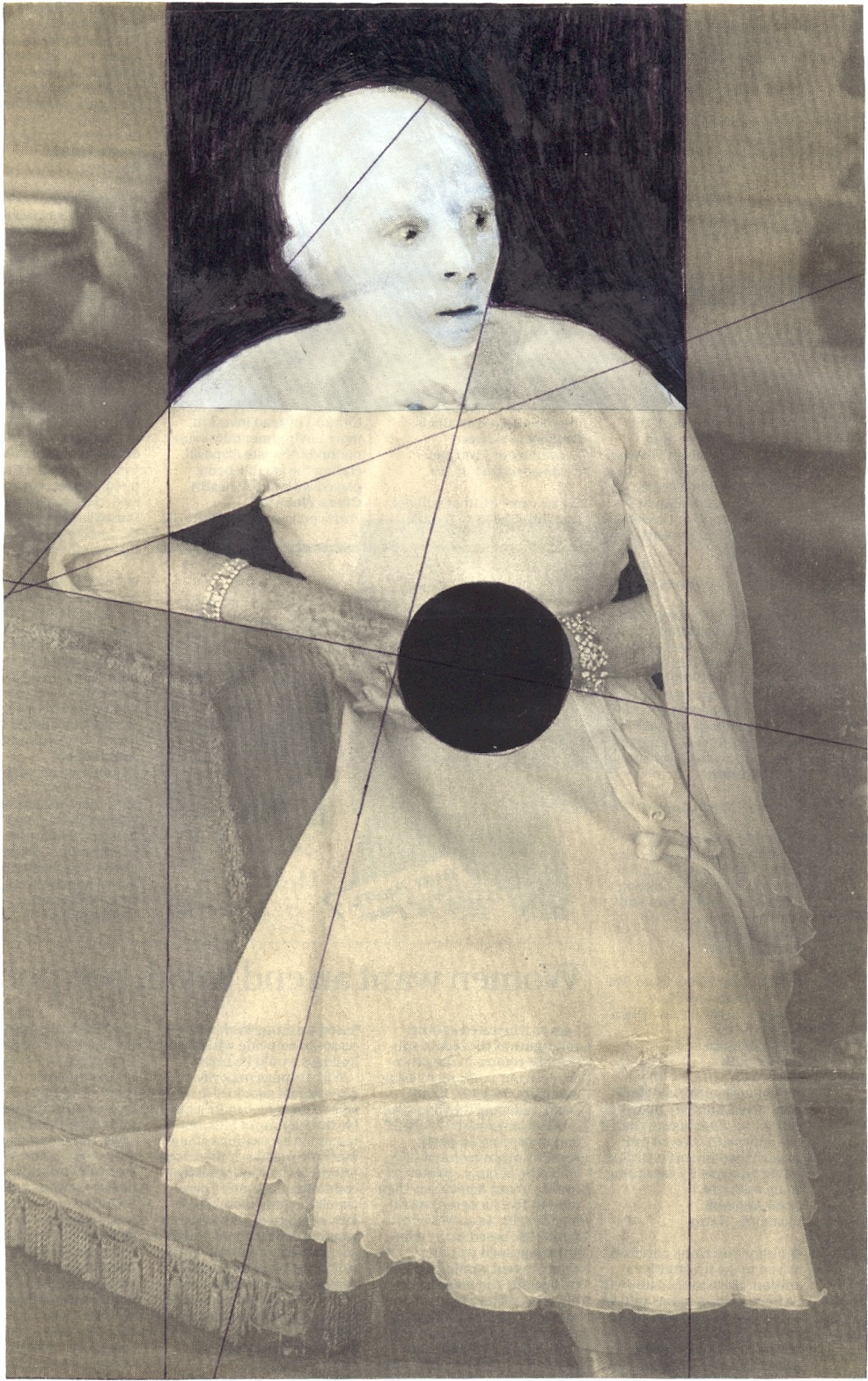

Texte publié dans Spectre n°6. Image de Scott Batty.

Les os de singes sont une plaie de piano.

Car les spectres ont toujours existé. Ils ont même précédé les hommes sur cette terre. Lorsque sont apparus les hommes, ces derniers ont d’abord craint les spectres, car les spectres, au sens propre, n’apparaissaient pas. Les spectres se maintenaient à l’inframince, la frontière entre le visible et l’invisible. Cependant, ils finissaient toujours par gagner la confiance des hommes qu’ils rencontraient en les débarrassant de la plupart de leurs maux, qu’ils savaient être liés aux rapports très particuliers que ceux-ci entretenaient avec la peur. Avant tout, les spectres étaient des nomades ; ils entraînaient leurs hôtes dans des lignes de fuite vers les terres interdites. Ils savaient que les barrières entre les hommes, les choses, les mondes et les genres étaient non seulement artificielles mais inhibitrices et qu’elles devaient être abattues. Ils ne tentaient pas de créer des synthèses objectives entre les différentes entités, mais opéraient des coupes à travers elles, provoquaient des blessures qui entraînaient des mutations, initiaient des réactions inattendues entre éléments hétérogènes.

Dans nos appartements modernes, les spectres sont toujours présents, à l’inframince, la collure où les choses apparaissent. Ils nous rappellent que nous avons toujours pensé l’être, c’est-à-dire le fait que nous puissions être, avec les attributs de l’étant, c’est-à-dire le fait que nous soyons. Verbalement, l’être n’est pas une présence vérifiable mais plutôt une ouverture à des possibilités, le passage des phénomènes de l’invisibilité à la visibilité. Les spectres rappellent à l’homme que lui-même est une possibilité d’être avant d’être une présence vérifiable. Le monde est passage avant d’être présence, me suggéra même un jour une danseuse libanaise (qui était probablement, elle aussi, un spectre). Il n’est pas la somme des événements, mais leur mode d’émergence. Avant d’être des objets, les choses apparaissent, disponibles à d’indénombrables emplois possibles. Les choses n’ont de réalité propre que relationnelle, se rapportant toujours les unes aux autres. Seul, en pataphysique, l’épiphénomène se détache de l’infini tourbillon relationnel du monde et apparaît dans sa singularité. C’est pourquoi la pataphysique ne traite pas du monde lui-même (qui est relationnel et relatif) mais de ce qui se surajoute au monde : l’ouverture vers le passage. « La pataphysique, dit le docteur Faustroll, étudie les lois qui régissent les exceptions, et explique l’Univers supplémentaire à celui-ci. »

Notre mode de relation au monde n’est pas tant celui d’une personne placée au milieu d’une totalité de choses mais d’un être familier d’une totalité de significations, cette dernière étant elle-même rendue possible par une précompréhension relative à notre expérience des choses. Notre compréhension organise les rapports que nous décelons à l’œuvre dans le monde et les renvoie à une signification ultérieure. Cette compréhension n’est pas progressive ou successive (sinon elle avancerait vers une présence) mais spiralée (elle tourne autour du passage). Elle articule, par spires successives, une compréhension originaire (prédéterminée largement par notre expérience antérieure) dans laquelle les choses sont toujours déjà découvertes : elle est, au plus haut degré d’elle-même et dans un sens musical, interprétation. Mais cette compréhension n’est jamais une conception du monde, elle ne fait que tracer, dans sa singularité, une relation au monde, un arrangement qui ne commence nulle part et ne s’achève nulle part, dont on ne sort pas mais que l’on trace par spires concentriques (vers l’invisibilité) ou excentriques (dans l’hyper-visibilité). Le discours, saisie provisoire d’une continuité vécue intraduisible, est le rendu concret de celle-ci, sa trace partageable.

Cette précompréhension du monde que l’on appelle expérience est constitutive d’une tonalité émotive singulière. Le projet de vie qu’est n’importe quel homme est toujours un projet limité (par la mort), rempli de préjugés (déterminé par nos rencontres possibles ou non). Sa perte est autant dans la restriction volontaire à cette suite de préjugés que dans son opposition pure et simple à ceux-ci. On ne peut pas simplement décider d’ignorer, de braver aveuglement sa finitude (ses préjugés et sa mort), mais c’est à partir d’elle que s’accomplit toute compréhension authentique.

La limite des possibilités de l’être tel que nous pouvons l’expérimenter est la mort. Par elle, notre inachèvement constitutif se ferme. La mort n’est pas seulement un fait futur, mais elle construit notre être effectif : elle n’est la possibilité que de l’impossibilité de toute possibilité. L’anticipation de la mort nous confronte à notre caractère non-définitif comme à celui de chacune de nos possibilités et nous permet de les saisir comme ce qu’elles sont : des possibilités, seulement des possibilités. Ainsi l’anticipation de la mort nous permet de renaître à nous-mêmes, et de rendre, toujours, toute chose nouvelle.

La quête de l’immortalité scientifique chez l’homme d’aujourd’hui est le corollaire de son épuisement métaphysique, de son incapacité à comprendre l’anticipation de la mort comme la possibilité de l’impossibilité, c’est-à-dire la révélatrice(au sens chimique et alchimique) du caractère non-définitif du moindre de nos actes. Elle entraîne, mystérieusement mais nécessairement, un amenuisement de l’être de l’homme qui se représente comme un être achevé, fini, extérieur à lui-même : le produit d’un calcul, et, dès lors, reproductible, puisque tel est le sens de cette opération. Le désavantage de l’immortalité est, comme l’avait très bien compris Borges, la mélancolie, l’ennui. Il s’agit donc, pour l’homme moderne, d’être reproductible (pour parfaire son immortalité) sans être interchangeable (ce qui, de plus, serait spécialement insultant). Il compte donc sur sa propre improbabilité pour le singulariser dans cette procession interminable d’immortels ennuyeux. Mais cette improbabilité ne contient en elle aucun possible, puisqu’elle veut les actualiser immédiatement, définitivement, dans une présence permanente. Dans Notes sur l’Hyper-réel, Philippe-Antoine Lambert nie la prétention des hommes à sortir de cette sensation d’être le produit d’un calcul par un simple effort de leur volonté. Ce monde, où les hommes ne sont que le fruit d’un calcul qui les sépare de toute possibilité d’existence authentique, est le monde de l’hyper-réel. Le monde de l’hyper-réel est le monde déjà objectivé, parfait, car entièrement formé par la représentation objective que le sujet se fait du réel, c’est-à-dire un monde entièrement produit, fabriqué même, par les conceptions du monde. Le désir d’authenticité est une vanité pour l’homme de l’hyper-réel, qui effectue à cet escient des « calculs d’improbabilité ». Sa pensée est produite par l’hyper-réel, et il ne peut espérer s’émanciper au sein même des méthodes propres à son aliénation. Au contraire, il « intègre le raisonnement dans l’inconnu ».

Le principe de raison, le principe causal, n’existe que dans la mesure où nous ouvrons un monde. Le monde lui-même n’a pas de cause, mais la cause advient une fois le monde apparu. L’homme de l’hyper-réel est incapable de la réduction phénoménologique qui lui permettrait d’apprécier son fond sans fond originaire, le vide qui génère toute forme, son regorgement de possibles. Et ce n’est pas par l’improbable que se sauvera l’homoncule de l’hyper-réel mais par l’inconcevable. Car l’improbable est encore soumis à sa subjectivité, est l’objet de son calcul, tandis que l’inconcevable est le « fond lumineux que ne peut atteindre le produit de la conscience cartésienne » (Lambert). L’inconcevable est l’Être, antérieur à la création du concept. C’est l’essence même du mode d’être de l’être que de se voiler à tout instant, de se dévoiler par le biais de son voilement, que nous le confondions avec le fait que nous soyons, c’est-à-dire avec la présence, que nous occultions dans le regard que nous portons sur lui son essence verbale, ses possibles. Car nous ne voyons le possible qu’une fois actualisé dans la présence. Nous ne pouvons voir sa nature de possible qu’au moment de son passage à la présence. Nous ne voyons sa nature verbale qu’une fois passée au stade nominal.

La métaphysique relate cette histoire, et porte en elle, malgré elle, le souvenir de cet oubli, l’empreinte de cette méprise. Ce n’est pas la nature, c’est la métaphysique qui a horreur du vide. Le penseur de l’essence de la métaphysique est Heidegger, et sa compréhension de l’essence de celle-ci n’est possible que dans la mesure où la métaphysique elle-même est arrivée à sa conclusion, son achèvement et sa réalisation inconditionnée. La technique est la réalisation de cette idée d’objectivité de la vérité à travers la certitude qu’obtient la volonté du sujet. La technique est le déploiement et l’achèvement de la métaphysique dans l’organisation totale et inconditionnée : la cybernétique. C’est le temps de détresse de la pensée, son épuisement appelé aussi nihilisme ; et, pour que le monde retrouve des possibles qui ne soient pas le résultat d’un simple calcul mettant en jeu des présences, il lui faut sortir de l’oubli de l’être dans son essence verbale et surtout, et avant tout, de l’oubli de cet oubli. Ainsi, Heidegger appelle à une Autre Pensée car la philosophie est « à bout ».

La technique, accédant au langage dans la technologie, semble décidée à commencer un dialogue avec nous. Mais autour de quelles questions se déploierait celui-ci ? Comme avec toutes choses sur cette terre, le dialogue porterait sur le fond d’où proviennent et disparaissent éventuellement toutes choses, et ce fond, c’est le vide lui-même, c’est-à-dire le fond sans fond, en tant qu’il ne cesse de se présenter en creux dans toutes les choses qui proviennent et retournent, reviennent et deviennent, apparaissent et disparaissent, de virtuelles deviennent actuelles pour engendrer de nouvelles virtualités qui s’actualiseront (ou non) au sein des émissions de la nature. À partir de ce vide commence un dialogue sans fin, un questionnement incessant, une poursuite inlassable dans chaque moment des signes qu’il engendre et de ceux qu’il détruit. Comme l’écrit Thomas Bertay : « Tout ce qui sépare le système de valeur analogique du système de valeur numérique est contenu dans la question de la saturation du signal de l’un et de l’autre procédé : un signal audio analogique saturé s’altère dans le bruit. Un signal audionumérique saturé disparaît dans le vide. » Le risque est toujours de refuser le vide qui nous génère en tant qu’émissions de la nature et nous renvoie au cycle des métamorphoses. Le risque est de plaquer sa bifurcation dans une identité apparente, une composition cohérente. C’est d’ailleurs à cet instant qu’on tombe vraiment dans l’hyper-réel, qu’on devient cet homme fictionnel que décrivent les textes de Philippe-Antoine Lambert.

La technique n’est pas créée par l’homme et elle ne crée pas l’homme. L’homme n’est ni la cause ni la fin ultime des choses de la terre. Traversant tout cela, la nature, c’est-à-dire le vide, le fond sans fond, qui fait toutes choses et dont toutes choses naissent, a fait la technique et a fait l’homme. La nature semble un terme impropre parce qu’il nous donne l’idée de la seule nature écologique, mais la nature est nature en toutes choses, et fait le lien entre toutes les choses, comme elle les défait. Pourquoi l’homme croit-il que la technique est à la fois son danger et son salut ? Parce qu’il juge toutes choses vis-à-vis de lui-même, ce qui est logique (c’est son interprétation, relative à son arrangement) mais il croit que toute chose existe par rapport à lui-même, ce qui est parfaitement inconsidéré. L’erreur de l’homme a toujours été dans la confiance qu’il accorde à ses seules forces. Il est toujours indisponible à toute pensée qui viendrait réduire le champ que semblent lui ouvrir les capacités de sa volonté consciente. Cette indisponibilité quant à toute pensée remettant en cause les forces de sa seule volonté consciente ne naît que d’une chose : la peur. Toutes les fautes sont peur. Et la culture, toute culture, est une accumulation de couvertures créées par la peur. La culture est un principe de protection. Lorsqu’on est « sans culture », il y a toujours une « sous-culture » qui la remplace. Il est impossible de se débarrasser de ces oripeaux et bien vite, ils deviennent notre langage même. Lorsqu’on ne se rend pas ou plus compte des guenilles culturelles qui tissent notre discours, c’est qu’on a définitivement été contaminé par leur essence néfaste : la justification intellectuelle de nos peurs les profondes.

Cependant, un élément peut agir comme un révélateur : les maladies qui prennent possession des hommes fictionnels. Et les maladies font apparaître comme des fleurs sur le corps des patients, la nature de leurs maux, offerts ainsi à la compréhension illuminative de l’inconscient et de ses ravages les plus récents. L’inconscient est l’allié du « berger de l’Être ». Il vient dire : ta volonté ne mène à rien d’autre qu’à elle-même. Ton ordre est une supercherie. Ton temps viendra. En attendant… En attendant, il ne faut pas non plus ne rien faire, mais faire ce qui se laisse à faire, accueillir ce qui vient à soi, démêler ce qu’il y a en face de soi. C’est déjà beaucoup. C’est une pratique dont on doit encore dégager le modus operandi. Dans A chacun son arrangement, Luc Fafournoux, en bon thérapeute, substitue à une forme administrative une forme musicale de l’emploi du temps, elle aussi mathématique, mais où l’emploi du nombre renvoie au mystère de son apparition, à l’énigme de son chiffre. Le système logique n’est nullement garant d’une vérité universelle de la science, il est relatif au mystère d’une démarche singulière et lui propose une forme qui permet de retenir son explosion dans un chemin, de canaliser son énergie chaotique, de créer une continuité au sein d’un parcours éclaté, de donner une forme provisoire à ce que l’inconscient vient révéler au conscient du fond sans fond qui les génère tous deux, c’est-à-dire un arrangement. C’est ainsi que la figure d’Orphée apparaît dans le poème : Croyez-vous encore au mythe d’Orphée ?

Orphée est le premier poète. D’origine thrace mais costumé en Grec, il est le guide et protecteur de Jason, joue de la lyre sur le navire des Argonautes où ses chants permettent de lutter à égalité avec les Sirènes (retournant leur chant de mort en chant de vie, leur langueur dépressive en bossa-nova pulsée). Une fois la Colchide atteinte, il endort même le Dragon qui veillait sur la Toison d’Or. Élevé par les cigales qui répètent inlassablement « Thalassa » comme une prière permanente, il sait, avant Pythagore, que la musique délivre l’homme du stress comme de la dépression, et invente un emploi du temps dans le temps lui-même, change le sentiment du temps en découvrant le Nombre qui intercède à la procession des apparences. Mutant la nuit dionysiaque avec le jour apollinien, Orphée fut, pour cette grande trahison, mis en pièces par les Ménades, ses membres dispersés, mais sa tête dans le fleuve Ebros dériva en rythme jusqu’à l’île de Lesbos. Orphée dépassa la première dualité apparue en Occident, l’antagonisme Apollon/Dionysos et avec lui le dualisme monisme-dualisme : c’est pour cela qu’il fut sacrifié, pour ne pas avoir cru au bien-et-mal, pour ne pas avoir séparé ces choses dans son esprit, pour ne pas avoir pris au sérieux, pas plus qu’Héraclite ensuite, la supposée différence entre le jour et la nuit.

À travers Orphée se dessine une image du poète comme musicien et médecin, et un statut de la connaissance comme errance spiralée (entre la vie et la mort) et cure, qui n’a connu jusqu’à présent d’existence sociale que dans le chamanisme, étant donné le privilège donné au système de maîtrise dans la plupart des sociétés constituées et des métaphysiques organisées. Depuis la fin de la métaphysique, en Occident, les grandes critiques de la philosophie (Marx, Nietzsche) et la perte de ce qu’on a appelé les grandes idéologies, se crée un phénomène dont les membres du Grand Jeu (Daumal, Gilbert-Lecomte, Rolland de Renéville) ont été les ultimes penseurs et qui marque d’une certaine manière la phase terminale de cette histoire : l’ère des fils. Et ce n’est pas peu étonnant que cette ère dût passer par la forme la plus dévoyée de la connaissance, celle qui a été utilisée à tort et à travers depuis son invention malgré une myriade d’exemples convaincants et qui, pour autant, est plus que jamais destinée à opérer la transmutation du savoir escompté, c’est-à-dire la poésie. René Daumal : « Je suis bien placé pour dire ici, et tant pis si je trahis la confrérie, que l’exercice littéraire dit de nos jours “ poésie ” est fait pour les neuf dixièmes et plus de bluff éhonté, de mascarade, d’ignorance de tout (du langage, du poids de la vie des mots et des images, et des idées s’il y en a ; du métier, des moyens ; et surtout du but), d’irresponsabilité, de vanité, d’amour-propre aux dix millions de replis, et de paresse ; c’est-à-dire fait de néants multiformes, d’absences, de creux voilés de vagues mirages. Sinon, oui, ce serait une voie possible. Mais ce serait même la seule voie, mais ce ne serait plus un exercice littéraire. »

René Daumal, Roger Gilbert-Lecomte et André Rolland de Renéville sont des fils qui ne sont jamais devenus pères, des initiés de choc jamais passés maîtres : il n’y a pas, il ne peut pas raisonnablement y avoir de hiérarchie spirituelle entre des phrères : c’est d’ailleurs en ça que, avec eux, le modus operandi de la quête initiatique, du savoir spirituel, de l’actualisation d’un savoir possible dans la conscience présente, change radicalement de nature. Grands phrères dans l’Absolu de tous les punks, de tous les rockers autodestructeurs au couteau, les membres du Grand Jeu président maintenant à tout nihilisme angélique possible, à toute sortie du nihilisme possible, mais ils ne peuvent conduire cette sortie que jusqu’à un certain stade, car, celle-ci, ils ne la maîtrisent pas non plus. Ils ne la maîtriseront jamais. Et parce que la maîtrise est le nihilisme même.

Ce refus catégorique de la confrontation et de l’asservissement à un « maître », à n’importe quel « maître », est salutaire. Et ce, parce que le système de la « maîtrise » propre au processus de connaissance, qu’il soit d’ailleurs occidental ou oriental, oublie par trop ces deux coordonnées remettant en cause tout système de maîtrise : un, il n’y a proprement « nulle part » où aller, la connaissance n’est pas progressive mais spiralée, on n’avance pas vers une présence mais on tourne autour d’un passage ; deux, une actualisation possible de la connaissance dans notre propre maîtrise rendrait finalement notre connaissance présente en masquant sa possibilité essentielle. Autrement dit : non seulement il n’y a pas de chemin dans le sens classique du terme, mais il n’y a même pas de but. Alors pourquoi avancer ? Vers où ?

C’est ce que les « maîtres » zen avaient compris bien avant nous (et leur « maîtrise » est paradoxale) et c’est pourquoi Daumal, après avoir quitté Le Grand Jeu pour une initiation classique avec maître et disciple (Gurdjieff) et l’étude approfondie du sanscrit, a finalement abouti à la découverte éblouie du zen : soit de l’obtention de la compréhension illuminative sans initiation et sans asservissement au maître ; qui n’est pas « tout le zen » ni dans « tout le zen », loin de là, mais qui n’a cessé de se présenter comme possibilité au sein du zen lui-même, via un grand nombre de figures hétérogènes, un véritable corpus de singularités.

« Si vous rencontrez le Bouddha, tuez-le, disait par exemple Lin-tsi (cité par Daumal), si vous rencontrez le Patriarche, tuez-le ; si vous rencontrez l’Arhat ou l’ancêtre ou le parent, tuez-les tous sans hésitation : car c’est l’unique voie vers la délivrance. » L’initiation du disciple suppose non seulement un « but » à la connaissance et un « chemin » vers celui-ci, mais il suppose également d’envisager une hiérarchie des accomplissements. Le maître enseigne au disciple qui, le temps venu, dépasse le maître et devient maître à son tour. Même Heidegger ne sort pas vraiment de ce projet propre à l’histoire de la métaphysique universelle lorsqu’il écrit de la méditation en commun : « Dans de tels échanges, certains peut-être s’affirmeront comme des compagnons dans le métier de pensée. Afin qu’un jour, sans qu’on ait pu le prévoir, l’un d’eux se révèle un maître. » Mais, ajouterons-nous sans rire, si l’un d’entre eux se révèle un maître, alors tuons-le !

Lors même de la fin de la métaphysique (qui est aussi la fin de l’humanisme et la fin de l’Histoire comme succession d’événements), on ne peut plus honnêtement continuer à fonctionner sur ce système hiérarchique et chronologique, mais on doit appliquer à la connaissance elle-même, à l’existence humaine dans son entier la conscience du fond sans fond et l’idée d’une initiation sans chemin, d’un savoir sans but, d’une compréhension sans pourquoi, sans autre contentement possible qu’un néant lumineux (Angelus Silesius) : la découverte du vide qui génère toutes choses et la réception de ses émissions, de ses possibilités, de ses forces. Dans l’ère des fils, le satori est la seule preuve, invisible s’il en est, de la sortie du nihilisme. La seule obtention possible de la vérité est le ravissement de notre conscience par le passage d’un possible à la présence, lorsque l’invisible devient visible, à l’infra-mince. Dans son « sermon », Lin-Tse, toujours énervé, ajoute : « Quand je regarde ces soi-disant disciples de la Vérité, tous autant qu’ils sont dans le pays, je n’en vois aucun qui vienne à moi libre et indépendant des objets. Quand j’ai affaire à eux, je les assomme de coups, n’importe comment ils viennent à moi (…) En fait, il n’en est jusqu’ici pas un qui se soit présenté devant moi tout seul, libre et indépendant. Invariablement, on s’aperçoit qu’ils se sont laissé prendre aux trucs enfantins des vieux maîtres. Réellement, je n’ai rien à vous donner : tout ce que je puis faire est vous guérir des maladies et vous délivrer de l’esclavage. »

Lin-Tse, dans sa hargne, son comportement qui n’a rien de serein et avec cette parole qui est loin d’être magistrale, annonce le revirement propre à l’ère des fils dans la question du savoir. Il s’agit de passer d’un modèle de maîtrise (la maîtrise est toujours un truquage : elle ne répond pas à une expérience déterminante mais à une façon de faire fructifier le savoir : « les trucs enfantins des vieux maîtres ») à un modèle chamane (« guérir des maladies / délivrer de l’esclavage », quitte pour cela à les assommer de coups jusqu’à ce qu’ils se défendent).

À la différence du système de maîtrise qui passe par une identification, le système chamane ne propose qu’une invocation. L’esprit invoqué par le chamane n’est pas un modèle mais un exemple : il peut, depuis sa fonction d’esprit, en dire long sur un sujet et, avant tout, porter bonheur à celui qui l’a invoqué. Il ne sort pas du domaine de son possible et ne l’asservit pas. Le chamane lui-même ne prétend pas à un supposé savoir tel que celui du maître (ou du père, ou du prêtre, ou du psy) : il est possédé par des esprits. Mais il peut soigner celui qui le sollicite.

Dans Le Grand Jeu, à la différence du Surréalisme (tout entier centré autour de la figure « charismatique » d’André Breton), pas de hiérarchie des accomplissements individuels, pas de système d’exclusions ou de procès, et donc, surtout et avant tout, pas de maître : une expérience déterminante collective qui crée la cohésion du groupe. Cette expérience antérieure dont leur pensée est la conséquence et la trace est celle de la rencontre en rêve (remettant en cause la frontière la plus radicale entre dehors et dedans) et celle de l’extraction violente du corps hors de lui-même (anticipation d’une possible vie hors la vie biologique). Sans ces deux coordonnées non-rationnelles, le corpus du Grand Jeu ne peut réellement être compris, comme eux-mêmes ont marqué l’incompréhension des textes des grands poètes lorsqu’on occulte dans notre lecture l’expérience antérieure qui leur est rattachée. Savoir n’est pas suffisant. En fait, le savoir lui-même est toujours préalablement rendu possible par une expérience qui lui est antérieure et détermine l’ensemble de son acquisition, même sous les dehors de la plus impartiale objectivité (et c’est pourquoi la maîtrise du savoir semble si vaine, on ne « maîtrise » jamais l’expérience antérieure déterminante, on ne fait que la subir, on est visité, habité par elle). L’objectivité elle-même n’est que le résultat d’un choix. La rationalité est possible, elle est un possible : elle-même ne peut raisonnablement être pensée que comme une voie, une lecture, non la lecture. Car nous échappe toujours cette question : Qu’est-ce qui a conditionné notre approche ? Qui est ce « nous » supposé savant ? Et comment s’articule ce savoir, langagier, avec l’intention pensée du réel ? Penser sans quitter l’horizon de cette question, ce n’est déjà plus penser rationnellement puisque c’est déjà remplacer le « chemin » vers un « bu » par les spires, concentriques ou excentriques, autour du « passage ».

Pour sortir de ce qu’il faut bien appeler l’impasse métaphysique dès leur jeunesse, les phrères simplistes Daumal, Gilbert-Lecomte, accompagnés de leurs amis Vailland et Meyrat, se rabattent d’abord sur l’expérience d’états-limites ou frontières. L’expérimentation devient sauvage, extrême : utilisation des drogues, des poisons, de l’ivresse, des somnifères, de l’hypnose, pour faire tomber les barrières, les conditionnements psychiques préalables. Cette expérimentation est doublée d’un travail théorique sur les expérimentations extérieures à l’expérimentateur : lecture des textes sacrés, rapports sur le mode de vie des primitifs, poésie. Le but est l’obtention d’une méthode particulière à l’expérimentateur mais analogue aux rites d’autres peuples. Le corollaire de cette tâche est la destruction de la pensée occidentale moderne, ce qu’on appelle la rationalité et que, au terme de son voyage, Daumal finira par identifier, comme Heidegger, à la métaphysique. Sortir du nihilisme, c’est devenir chamane. Daumal, Gilbert-Lecomte, Rolland de Renéville recherchent un état de résignation active face à la société des hommes : non une simple révolte effrénée (qui oublierait la première illusion : celle du « moi », du sujet, ce qui les sépare au plus nettement des Surréalistes, individualistes à jamais redevables à la pensée de Stirner), mais un sacrifice de celle-ci en vue d’une régénérescence angélique à partir de l’état des choses. Détruire le fond, conserver la forme, laisser alors la forme s’effondrer pour faire apparaître une nouvelle forme, c’est-à-dire retrouver le possible que masque l’installation inconditionnée du calcul de la présence : ce n’est plus de la philosophie, c’est déjà l’Autre Pensée. « Lorsque vous vous interrogez à propos de la Forme, pensez à la progression suivante : d’abord le sans-forme, sous l’aspect informe. Puis la Forme. Enfin le Sans-Forme, mais sous l’aspect de revêtir toutes les formes. » (Daumal)

Le Casse-Dogme, l’état de négation permanente (remettre tout en cause à tous les instants) est l’allié du retour à tout : Ne subsistera alors que l’essentiel et qui est l’unité du réel et du rêve, de la vie et de la mort, leur base commune : le fond sans fond, le vide au cœur de toutes choses. En somme, l’obtention, non de la transparence, mais de la limpidité.

Dans L’Anneau de Gygès, Gabriel Heim explique que la méthode double pour parvenir à la limpidité consiste en un mouvement actif symétrique d’effacement (non-visibilité) et d’exhibition jusqu’à l’outrance (hyper-visibilité). Ainsi le Gentleman Invisible Apollinien (héritier des acquis du Gentleman Sombre) et le Criminel Hypervisible Dionysiaque sont des alliés subjectifs et objectifs, au sens politique des termes, quant à ce qui doit être détruit (l’imposture visible de la raison) et quant à ce qui doit être découvert (la lumière incandescente du passage de l’invisible au visible). Blessure de la perception d’un côté (art meurtrissant) et saccage de la perspective de l’autre (art meurtrier), les apparentes contradictions des deux démarches s’effacent lorsqu’ est saisie la pensée de Lao-Tseu : « Qui se donne à voir n’illumine pas, qui se fait valoir ne resplendit pas. » Le Gentleman Invisible se retire en tant que sujet pour laisser la pensée dont il est ravi ravir à son tour son interlocuteur : luminosité apollinienne. Le Criminel Hypervisible s’offre à l’infamie pour que, dans la destruction opérée par son crime, resplendisse la sensibilité jusque-là anesthésiée de sa victime : danse de feu dionysiaque. Tous deux ne se donnent ni à voir ni ne se font valoir, mais donnent à voir et font valoir par le sacrifice de leur ego. Le mode d’être majeur du Gentleman Invisible est l’imprévisibilité, celui de l’Infâme est l’hyper-prévisibilité, mais son hyper-prévisibilité est si prévisible que, finalement, elle devient incalculable, à la manière des méthodes du tueur du Zodiaque, par exemple, jamais retrouvé par Interpol. « La conspiration NOVA, écrit Gabriel Heim, ressemble à cet ordinateur qu’un joueur d’échecs peut battre en simulant des coups démesurément faciles, en sacrifiant des pièces pour rien, en jouant mal sans raison, parce qu’alors la tactique, du fait de son apparence incohérente, cesse d’être intégrée comme une donnée imaginable. » Il faut ajouter également que le Gentleman Invisible et le Criminel Hypervisible peuvent parfaitement cohabiter dans le même homme, à la manière d’Orphée lui-même, et que la caractéristique de l’un comme de l’autre est la vitesse infinie du passage d’un mode à l’autre, le bond imperceptible et réversible dans un sens comme dans l’autre, leur capacité de revirement. Ainsi le Gentleman Gris et le Garçon Sauvage de William Burroughs peuvent-ils s’auto-engendrer indéfiniment, comme dans cette statuette magnétique du jardin du Luxembourg où un jeune homme tend avec fierté un masque de vieillard sans qu’on puisse deviner s’il s’apprête à le porter (flèche du temps, inévitabilité de la mort) ou s’il vient de l’enlever (éternel retour, nouvelle jeunesse).

Mais lorsque l’art meurtrier du Criminel Hypervisible Dionysiaque transfère son énergie purificatrice dans les visées de l’art meurtrissant du Gentleman Invisible Apollinien, alors les deux faces réunies de cette même pièce deviennent le corps orphique du chamane urbain. C’est l’art de l’auto-dépeçage annoncé par The Art of Skinlessness (Scott Batty). L’abandon de la subjectivité et de la volonté propre au Gentleman Invisible Apollinien, et la détermination offensive du Criminel Hypervisible Dionysiaque se rencontrent pour cette « éjaculation d’affects associant horreur et sérénité » (Batty). Seuls, ils sont tous deux des émanations partielles de la rencontre des spectres, yin sans yang et yang sans yin. Dans le corps orphique du chamane urbain, c’est de la rencontre entre l’Orient et l’Occident qu’il s’agit, la sortie de l’antagonisme monisme/dualisme par un non-dualisme qui est comme une dynamite pour l’esprit : la foudre et son ombre.

Meurtri par la blessure de la perception, le G.I.A. (Gentleman Invisible Apollinien) s’abandonne à la pure contemplation, à l’acceptation béate de tout ce qu’il voit et à la résignation quant à tout ce qui le chagrine, sous prétexte de n’avoir pas d’opinion propre : trop de yin, monisme, dépression, nostalgie de l’Orient, foudre seule, mauvaise conscience. Dualisme, stress, impatience de l’Occident, ombre seule, mauvais esprit, trop de yang : le C.H.D. (Criminel Hypervisible Dionysiaque) tourne en rond, s’excite en meurtrier saccageant la perspective, s’acharne dans le vide sans reconnaître ce vide, abandonné à sa seule volonté, confiant dans sa seule subjectivité hypertrophiée et sa solitude jonchée de meurtres successifs qui sont autant de suicides et de haines de soi détournées. Cependant, mêlées, les énergies propres aux deux entités entraînent une réaction chimique et alchimique flambante : elles donnent naissance au chamane urbain qu’est l’artiste auto-dépecé. L’artiste auto-dépecé est chamane parce qu’il n’est plus seul mais s’adresse, toujours, à un groupe. C’est la mutation principale créée par l’énergie du G.I.A. et du C.H.D. qui se rencontrent en lui et qui lui permet, également, de sortir de l’alternative identitaire diabolique et divine vers la simple invocation des esprits. Car le G.I.A. est seul dans sa contemplation du monde réouvert par la poésie, et c’est pourquoi il risque toujours d’être atteint par des courants de mauvaise conscience, c’est-à-dire par les foudres de Dieu ; et le C.H.D. est seul dans sa destruction des modes de l’étant pré-établis, et c’est pourquoi le mauvais esprit peut toujours retourner sa haine des autres en haine de soi, c’est la blague préférée du Diable tapi dans l’ombre. Réunis dans l’artiste auto-dépecé, sans dieu ni diable, ils peuvent enfin retrouver le rôle de poète, législateur et chamane que peut et doit contenir tout artiste.

L’art de l’auto-dépeçage est un chamanisme, serait même le chamanisme possible des temps modernes si nous étions capables de le penser et d’incarner cette pensée. Nécessairement instable, irrémédiablement affecté par tout ce qui l’entoure, oscillant entre la dépression et la percée, le chamane ne cesse de répondre au et du monde, il offre sa volonté en holocauste pour atteindre une disponibilité qui est la présence à soi de tous les possibles et leur discrimination, la découverte systématique de la formule propre à chaque lieu, la rencontre permanente des possibles contenus dans la présence et que la présence voile. Plus précisément, il s’abandonne à la présence pour régénérer le possible. C’est l’invocation des esprits. Le chamane est le corps orphique, exposé et explosé, le corps prêt à supporter toutes sortes d’impacts, le corps acceptant et même désirant endurer le maximum, répondant de tout, répondant à tout, un corps offert, disponible de possédé guérisseur.

« Qui a un corps apte au plus grand nombre d’actions, a un esprit dont la plus grande partie est éternelle » écrit Spinoza, cette « dynamite philosophique » comme l’appelait René Daumal. « Son œuvre, écrit encore Daumal, préfigure un temps où l’humanité serait délivrée des mythes du nombre deux, cesserait d’être écartelée entre les antinomies de la pensée et les oppositions des classes sociales. » Chez le chamane spinoziste, ni monisme, ni dualisme : non-dualisme. Ni dépression ni stress : modulation d’intensité, pulsation, Grande Santé. Ni mauvaise conscience ni mauvais esprit : Joie. « La Joie est le passage de l’homme d’une moindre à une plus grande perfection, dit Spinoza. La Tristesse est le passage de l’homme d’une plus grande à une moins grande perfection. » Ni Dieu ni diable : les Esprits. Ni invisibilité ni hyper-visibilité, mais, pour tout dire : limpidité.

Le Grand Jeu, William Burroughs, Brion Gysin sont des flèches tirées, au vingtième siècle et à la suite de Spinoza et de Nietzsche, vers ce temps (de même il faut penser les références culturelles qui constellent ce texte sous ce mode : invocation chamanique et non évocation magistrale ; si je parle d’Artaud ou du Grand Jeu, je ne les fais pas parler à ma place, je ne m’identifie jamais à eux, je ne tiens ni à les rejoindre ni à les dépasser, mais je les appelle pour qu’ils parlent face à moi, je les convoque à l’inframince dans un colloque de spectres pour qu’ils m’apportent un peu de possible, chacun relativement aux possibles qu’ils contiennent encore ; leur parole n’a pas alors de vertu éducative mais curative : appels au combat, missions commanditées, blessures pansées, remèdes, sorts, exorcismes ; pas de félicitation, pas de blâme ; pas de réussite ou d’échec ; il n’y a qu’aux maîtres qu’on demande des comptes). Mais, plus encore qu’aucun d’entre eux, c’est Antonin Artaud qui possède les caractéristiques principales du chamane spinoziste et qui en a esquissé le modus operandi. On peut même penser que, si les Surréalistes, et surtout leur législateur André Breton, l’avaient pris et compris comme tel, il n’aurait pas connu les dix ans d’asile psychiatrique que son corps dut subir comme une suite de crucifixions, martyrs, électrochocs, et eux-mêmes n’auraient pas été cette « art wing of the freudian conspiracy » comme le leur reprochait Brion Gysin… Dès les premières lettres d’Artaud à Jacques Rivière (et même dès les premières proses sur la magie) on comprend que la souffrance d’Artaud vient de ce contact permanent avec le courant de pensée impersonnel à vitesse infinie où tout possible s’actualise en présence, à l’inframince de la pensée où ce qui est invisible devient visible, ce qui est impensable devient pensable, courant de pensée impersonnel, obsessionnel et atroce (car se rapprochant davantage de la non-pensée que de la pensée) d’où émergent les mots en formation permanente, courant dans lequel habituellement seuls rêves, drogues, visions ou comas nous plongent généralement, que nous côtoyons sans cesse (ça ne cesse pas de parler dans nos têtes, même et surtout quand nous faisons silence) mais auquel la rigueur veut que nous ne prêtions pas plus attention que ça. Ce courant de pensée à vitesse infinie est, par essence, impossible à retranscrire directement par les mots, que nécessitent un temps de différence, une médiateté pour s’énoncer. C’est pourquoi, branché directement et continûment sur son émission, il provoque insomnies, migraines, allergies, épilepsies, asthme, attaques cardiaques, chocs et contre-chocs.

C’est ce courant de pensée impersonnel, inentamable, interminable, sans cesse fulgurant, menaçant et inlassable, assommant et paralysant qu’Artaud nomme lorsqu’il parle d’envoûtement : « (…) On me pressait jusqu’à mon corps et jusqu’au corps / et c’est alors que j’ai tout fait éclater / parce qu’à mon corps / on ne touche jamais. » Ou encore : « (…)Il y a un DETERMINISME INNE, il y a une incurabilité indiscutable du suicide, du crime, de l’idiotie, de la folie, il y a un cocuage invincible de l’homme, il y a une friabilité du caractère. Il y a un châtrage de l’esprit. »

Tous les fous, tous les drogués, tous les psycho killers, tous les philosophes, tous les artistes, tous les possédés et tous les chamanes connaissent ce courant de pensée impersonnel et qui pourtant traverse directement notre cerveau, notre corps. Ils ne l’emploient pas tous de la même manière, mais on peut dire, à étudier les caractéristiques spécifiques de chacun de ces genres, qu’un état préalable commun les a générés et que seules les tribus de Sibérie, d’Asie, d’Amérique du Nord, de Grèce pré-tragique et d’Europe Celte savaient gérer au bénéfice des cités. Peu de choses différencient foncièrement l’activité du psycho killers, du fou, du possédé, du drogué ou du « poète dit maudit » de celle du chamane : traque incessante d’un certain corpus de signes : signes (fétiches) qui recréent un ordre magique au sein du désordre inhérent à la cité ; logique chiffrée, répondant à une mise en forme rationnelle d’un contenu irrationnel ; rythme régulier, ritualisme dans le moindre de leurs actes ; instabilité affective et sexuelle ; et il n’est pas jusqu’au dream travelling que pratiquent certains de ces psycho killers, drogués, fous et qu’ont pratiqué tous les poètes « dits maudits » de Nerval à Burroughs…

Le « poète dit maudi » est un chamane que la solitude intra-urbaine a rendu malheureux, le psycho killer est un chamanequ’elle a rendu méchant. Le psycho killer et le « poète dit maudit » sont littéralement ce qui reste du chamanisme au sens le plus mélancolique du terme : comme le rhinocéros est ce qui reste de la licorne. Résultats d’un formidable atavisme, le psycho killer et le « poète dit maudit » sont la névrose toujours vivante d’un chamanisme dont le sens social s’est éteint. Car le chamane même est par nature, par essence, habité par des esprits qu’il ne canalise pas. C’est le groupe dans lequel il officie qui permet au chamane de les employer (de dialoguer avec eux) dans une couche de réalité actualisée par l’existence de la cité. Le chamane est par-delà le bien-et-mal : ce sont la cité, le clan, la communauté qui lui imposent des règles de vie auxquelles il se soumettra, avec lesquelles il va travailler. Le chamane ne cherche qu’à employer sa puissance : ce sont les législateurs qui veillent ensuite à ce que cette puissance ne terrasse pas la cité, mais la régénère. Et ainsi le chamane est guérisseur : il est le point de jonction entre les deux mondes, celui qui va et vient entre la vie et la mort, le rêve et le non-rêve. Le chamane est le récepteur et interprète de la pensée impersonnelle pré-langagière à vitesse infinie d’où émergent les dieux et les langues, le dream traveller et le hunter, le traqueur et arrangeur de signes. Mais, abandonné par sa communauté, le chamane peut devenir un sorcier délirant, un drogué, un maudit, un psycho killer ou un suicidé.

Le monde est rempli de projets chamanes devenus solitaires et donc impraticables, de possibilités non-actualisables dans la présence. Pour qu’il y ait chamanisme, c’est-à-dire le seul dépassement possible du nihilisme, la seule sortie radicale de la métaphysique, il faut qu’il y ait un monde. Et c’est autour du poète que tout devient monde. Le poète doit recréer la cité en retrouvant le vide au cœur de toutes choses, les possibles toujours compris dans la présence. Car, comme me le fait remarquer Luc Fafournoux, il n’est pas impensable que le monde où le chamanisme est possible coexiste toujours avec le monde dans lequel nous vivons, celui du nihilisme, temps de détresse et retrait des dieux (cf. Hölderlin, Nietzsche, Heidegger). Il n’est pas du tout impensable qu’en en faisant ressurgir la possibilité propre, la vie comme pure béatitude soit déjà là, invisible mais possible, simplement recouverte par la présence du temps de détresse. Martin Heidegger : « La pensée authentique, celle qui annonce la révélation originelle de l’être ne vit plus que dans des “ réserves ” (Peut-être parce que de par sa provenance elle est aussi ancienne qu’à leur manière les Indiens). Face à la pensée calculante qui agit à partir de son utilité et de ses succès, qui envoûte l’esprit du temps et se voit ainsi renforcée dans sa “ vérité ”, la pensée méditante ne peut plus émerger de façon immédiate. Elle a d’autant plus obstinément besoin que, ça et là, discrètement, quelques petits coins soient encore préservés, même si la majorité des choses se trouve assujettie aux circuits étroitement tracés de la représentation technique, et de ce fait écrasé. » (Esquisses tirées de l’atelier)

Phénomène mnémonique : abandonnez la recherche incessante d’une information qui échappe à votre mémoire, elle sort d’elle-même de votre bouche.

Technique de séduction : arrêtez de vous intéresser à cette femme, elle tombe dans vos bras.

Évidence psychologique : arrêtez à tout prix de vouloir, le monde s’offre à vous comme béatitude parfaite.

Méthode d’individuation : cessez de vous chercher, vous vous êtes trouvé.

Vérité philosophique : Abandonnez la métaphysique, commence la pensée de l’Être.

Secret mystique : Lâchez Dieu & le Diable, vous êtes chamane.

Prélude au sens de la vie.