Paru en 2000

Contexte de parution : Spectre

Présentation :

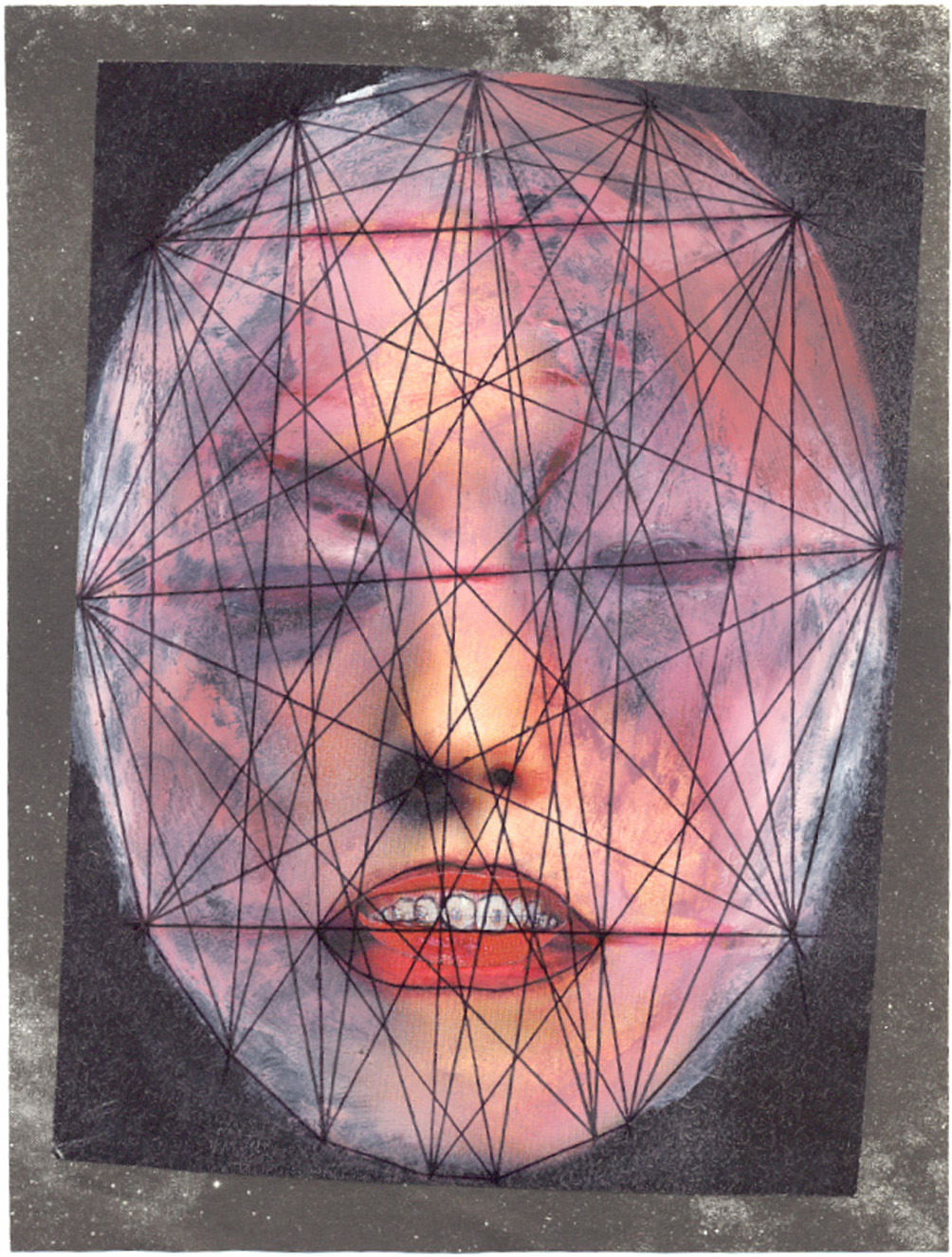

Dossier publié dans le n°4/5 de Spectre (septembre 2000). Image de Scott Batty.

Sujet principal : Kiki Landru

Dossier comprenant quatre pièces :

- Article de Kiki Landru prévu pour Spectre n°0 et finalement annulé par l'auteur

- Journal intime de Michel Sirota (extrait)

- Témoignage de Pacôme Thiellement sur Patrice Cheval et Michel Sirota

- Coda

Pièce 1 : Article de Kiki Landru prévu pour Spectre n°0 et finalement annulé par l’auteur

L’enjeu des neuf lettres présentées par Michel Sirota en septembre dernier à la Galerie du Sabordage, rue de l’ancienne lune, à Paris, est au premier abord extrêmement problématique. (Première question : sont-elles à considérer pour leur contenu où pour leur contenant ? Sont-elles destinées à la lecture où à l’observation ? Et si la première proposition doit être retenue, le lieu de réception le plus adapté à celles-ci ne serait-il pas la publication ?)

Il s’agit de neuf lettres tapuscrites (probablement sur ordinateur, et, vraisemblablement, avec l’aide du programme Word) sur papier 21/29,7 80 grammes, toutes identiques et reproductibles à l’infini. Elles sont séparées par approximativement quatre mètres de mur blanc cassé chacune, couleur d’ailleurs habituelle des murs de la galerie. (Deuxième question : doit-on considérer la couleur des murs de la galerie dans leur appréciation ? Doit-on étendre notre évaluation jusqu’au nom et à la rue où est située la galerie ? Jusqu’où doit-on pousser l’investigation ?)

Quant au contenu, il s’agit, de toute évidence, de neuf lettres envoyées à neuf destinataires différents : pour la plupart les responsables des rubriques courriers de divers périodiques. Elles traitent toutes d’un problème de nature apparemment différente et sont signés du nom de Patrice Cheval. Dans la première, Patrice parle d’une jeune femme, Margaret Ordjmann, qu’il désire retrouver et dont, apparemment, plusieurs personnes assez haut placées dans les sphères politiques et administratives, se font un malin plaisir d’éloigner de lui. La lettre est envoyée avec intention de publication au magazine Rustikea. La seconde est envoyée à l’U.F.R. de Sciences Sociales de l’Université de Saint-Etienne. Patrice exige, en regard d’un paiement soi-disant effectué par lui plusieurs mois auparavant, de recevoir le contact d’une femme dont le descriptif est semblable à celui de la précédente mais qu’il appelle cette fois Michelle Ordjmann. Dans la troisième, envoyé à la rédaction de Agnus Dei, semestriel de sensibilité chrétienne, il évoque la possibilité que son aventure avec Michelle Ordjmann implique la religion catholique et son église. Une quatrième propose une énigme mathématique au journal Jeune Scientifique (…) La cinquième, destiné au magazine Jeunesses Chrétiennes du Monde Entier, demande des comptes au sujet des mauvais prêtres, invoquant l’apparition de la Sainte Vierge dans la ville de la Salette. Dans la sixième apparaît pour la dernière fois Michelle O., pour dire au journal Perdus & Retrouvés, que même si celle-ci ne le sait pas, il l’a en effet retrouvé et la voit tous les jours depuis un an, mais sous une identité différente (la sienne ? celle de Michelle ? Nous n’en saurons pas davantage). Dès la septième, le style de Patrice devient à la fois scientifique et lyrique, décrit de nouvelles machines, prétend avec hauteur pouvoir faire apparaître un simulacre suffisant de Dieu à l’aide d’une équation étrange que je compte, pour l’intelligence du lecteur, dévoiler ici. Cette thématique occupe les trois dernières lettres, envoyées successivement à Parasciences, Panoptikon et Sciences événementielles.

L’équation est la suivante : soit un sursaut de forme coloré sur un plan de même couleur signifiant l’Univers. Il s’agit de l’immobiliser dans son mouvement pour le présenter à des instances supérieures de jugement. Si leur verdict est l’immersion, apparaîtra Dieu sous sa forme ontologique. Sinon, le pauvre hère retournera aux limbes dont il n’aurait jamais dû sortir.

Michel Sirota, prétend, dans une note située à l’extrême gauche des neuf lettres, n’avoir écrit aucune de celles-ci, mais les avoir récupérées, avec l’aide d’un certain nombre de complices, dans les stocks d’impubliés des neuf revues concernées. Elles sont, selon lui, absolument authentiques et auraient été rédigées par une personne visiblement tourmentée. Après une conversation engagée avec le directeur de la galerie du Sabordage, qui ne tient pas à être mentionné ici, j’ai retiré ceci : que le seul choix des lettres et leur installation dans l’espace de la galerie est la marque d’une volonté particulière, corollaire d’une théorie déterminée, et pour cette raison, ainsi que pour l’interrogation qu’elle induit chez leur spectateur, cette opération ambiguë fait partie intégrante du domaine que l’on appelle l’art. En outre, les lettres sont signées au dos de chaque cadre par leur auteur, font l’objet d’un exemplaire unique, et coûtent chacune la modique somme de 30.000 FF (payable en espèce). À la conclusion de l’analyse, l’enjeu des lettres de Michel Sirota semble celui-ci : réduire les possibilités de l’art contemporain à une dyade funeste : l’ineptie, et la machination.

Pièce 2 : Journal Intime de Michel Sirota (extrait)

(…) Tout d’abord, il y eut ce pot doré devant Beaubourg, au milieu des comptines, des chants répétés des enfants. Il y eut l’indifférence inouïe qu’il suscitait en moi, comme de larges dunes qui me séparaient de mes émotions pour qu’elles ne me rattrapent jamais. À la différence des colonnes de Buren, à propos desquelles le dernier héraut de l’avant-garde avait parlé de néo-dadaïsme d’état, je n’éprouvais pas même d’effroi ou d’agacement à la vue du pot doré. C’était la première fois que l’art officiel me faisait ça. Je tentais à tous prix d’en sortir par l’ironie, remarquant l’obésité jarryque de ce pot doré qui aurait tout aussi pu bien être phynancier que floral, mais c’était déjà trop tard : l’indifférence au pot doré m’avait porté vers une sorte de coma intellectuel, de suicide mental, une passivité contemplative morne et froide, et simultanément je pensais que rien ne me choquerait plus, ne m’étonnerait plus, ne me ferait même plus rire ou trembler d’une extase paradoxale, rien des déchets de l’art contemporain, rien des pompiers du post-modernisme triomphant, ou des fantômes générés par leur conjuration : non, rien, pas même l’ineptie ou la machination. Incipit Monsieur Tant-Pis.

Cela faisait longtemps déjà qu’il n’y avait rien derrière le complot de l’art contemporain, rien qu’une radicale absence de sens et de style, rien, pour rien et encore rien, et pas même en moi un seul sursaut de vie pouvait encore me faire exploser, m’énerver, me faire polémiquer ou commenter cette nullité. Qui y avait-il derrière tout ça, me demandé-je, tentant de me reprendre : il y avait l’enfonçage au bélier de portes ouvertes, certes ; la remise en cause d’un système de valeurs depuis longtemps détruits, certes ; une esthétique du creux, certes ; un questionnement désuet sur le statut de l’objet dans la vie moderne, certes, certes et encore certes ; une provocation qui agissait comme un clin d’œil aux personnes autorisées, une compensation mélancolique du nihilisme et, à la fin, vers la fin, comme cerise sur le gâteau : les circonstances biographiques de l’auteur. En bref : une interrogation sur la pensée de Jean-Pierre Reynaud. Ses rapports avec sa mère ou avec Dieu. La psychanalyse d’un con.

Très bien, bravo, mais je m’en fichais. Pour moi, le pot doré n’était pas seulement contingent, oubliable, ni même nul ou machinal, mais pire ou mieux : il était décoratif et tolérable. Autrement dit : ça passait. Je pouvais m’en passer comme ça pouvait passer et ça se passait d’ailleurs sans mal, à part un vague malaise quelque part dans le fond du ventre qui me faisait penser que ça aurait pu être bien, quand même, l’art moderne, surtout quand on pensait à ce qui avait été fait pour ça. Ce qu’on faisait encore pour ça.

Fondamentalement, le pot doré n’était guère qu’un objet de plus : un vrai pot. Cependant, encore une fois, sur le fond, il n’y avait jamais eu de problème, alors pourquoi est-ce que j’insistais ? Pourquoi est-ce que je cherchais une réponse s’il n’y avait pas de question ? Disait quelque chose dans le calme des fleurs vaporeuses quand tout était parfait ? Je ne croyais pas que les démons menaient la danse, je ne pensais pas que le dispositif était tout, je ne postulais pas que la vie était un coup monté, et l’hypothèse d’un complot réfléchi, datant depuis la nuit des temps et ne devant s’achever qu’à l’Apocalypse, me semblait toujours aussi inacceptable en soi, que ses dirigeants l’aient oublié ou non. Je n’étais pas paranoïaque, j’étais nihiliste, ou pire : je ne l’étais même pas. J’étais une putain, un enculé mondain. Et je le voulais. Je l’acceptais. Je ne tentais pas de compenser l’indifférence et l’absurdité du monde par une saine ou une malsaine violence. La fin du monde était pour hier. Je me rappelais les paroles de Gabriel Heim : « Nous marchons, nous les spectres, main dans la main avec la mort. Parce qu’elle est la seule femme à savoir que rien, dans la vie, n’à la moindre importance. »

J’étais bien content que la vie n’ait pas de sens, cela aurait été terriblement ennuyeux sinon. Ennuyeux comme au Paradis, c’est-à-dire froid et gris comme tous les Dimanches. J’étais bien content de ne pas croire à des choses ; après, l’asservissement menait, toujours, trop loin. J’étais assez satisfait de ne pas même détester des choses, cela voulait dire que je ne faisais pas partie du complot. Mais pourquoi me mettais-je à penser tout ça ? L’objet pot avait-il gagné sur l’auteur Reynaud ou le spectateur Sirota ? Était-il devenu, finalement et fondamentalement, rien d’autre qu’un vrai pot ? Peut-être. L’art n’aurait donc rien eut à y voir ? Et encore moins à s’y opposer ? Ou à le réfléchir ? Pas d’ennemis. Ni amour ni guerre. Ceci est bien un pot. Le roi n’était pas nu, le roi n’existait pas. Il avait un trou à la place du corps, lors du défilé annuel, et l’enfant qui le disait à haute voix ne surprenait plus personne. Les paroles de l’homme portaient la folie. Mais place Beaubourg, devant le Centre Pompidou et au-dedans, le désert avait depuis longtemps repris ses droits sur les constructions des hommes.

Le pot doré était, depuis le commencement du monde, équivalent à ma propre nullité. J’étais ce pot doré et ce pot doré, c’était le monde. L’ineptie et la machination étaient en moi, en dehors de moi, traversait, filtrait l’ennui des jours d’Hiver. J’étais tout autant le pot doré de Beaubourg que j’avais pu être un instant le roi Lear et un élève géomètre, Richard III et un rentier revuiste. Quelle importance ? Et que restait-il à transgresser quand tout était permis ?

Rien. Mais ça n’était pas grave puisqu’on pouvait encore danser avec ça, repartir dans la valse-hésitation, rouvrir la fête, penser comme une fête, s’abandonner aux seules conditions de l’espace et du temps, tremblant d’un souci… C’était l’après-dernier jour sur terre. Nous n’étions nulle part, partout. La vie était longue, et, peu importe quand la mort viendrait, puisque ce serait toujours déjà trop tard.

Ainsi, une grande lumière filtrait l’espace. C’était l’invisible (l’ange) que je pressentais et qui se présentait comme simple possible. Le nihilisme avait toujours porté des anges dans la blessure qu’il faisait subir à la logique et à la perception. Les rideaux de tous les théâtres s’ouvraient sur des scènes vides, vidés de toute représentation, où seul le murmure indistinct du vent remplissait l’espace scénique d’une paix striée de sursauts d’angoisse. Mais cette fois-ci, l’ange ne m’apparaissait pas. Il découvrait son espace, vidé, de toute représentation de lui-même. C’était comme un film que je me jouais, ou plutôt, qui se jouait en moi et de moi. Plumes ou ailes sans anges flottaient, figurant comme un vol piqué de purs possibles, de virtualités au sens propre, qui filtraient entre deux actualisations possibles du réel, mais simultanément (et je l’entendais ainsi) étaient le réel lui-même, sa substance irreprésentable. L’espace pour l’invisible (l’ange) s’ouvrait. Je n’aurais rêvé de comparable encens.

Il n’y avait ni réussite ni ratage, dans cette vie comme dans les autres. Rien n’aurait jamais lieu que le lieu, c’est-à-dire l’advenue ou la défection des événements possibles, des constellations reflétées dans une glace. Nul styx. Il n’y avait même que la seule possibilité des événements. Et seul comptait le lieu ouvert devant nous, où se présentait le soupçon de l’inframince, la ligne, la blessure imperceptible du dehors créant des signes runiques à même le cœur. Tracer la ligne, vider l’espace, créer le lieu de disponibilité pour l’advenue ou la défection de l’invisible (l’ange) était notre seul travail, travail de semeurs qui ne verraient pas la récolte, et, d’ailleurs, ne s’en souciaient pas, pour qui seul comptait le moment où ce qui n’est pas encore visible deviendrait visible avant de n’être plus visible (à force de déjà vu), c’est-à-dire le moment où l’invisibilité serait vécue dans le réel comme une constellation, une trace de temps vécu en tant que tel, l’impossible qu’il fallait incarner en substance. La présence du mystère comme possibilité, virtualité, pouvait (ou non) s’actualiser comme mystère même, dans le langage du réel, dans l’ordre des choses, mais son actualisation ne pouvait se distinguer essentiellement de sa défection puisqu’il n’était pas évaluable en termes de représentation mais en tant que constellation, c’est-à-dire événement pur. L’invisible (l’ange) était quelque chose que l’on pouvait expérimenter, quelque chose que l’on pouvait vivre : ni un être ni un non-être, non plus un devenir ou même un état de conscience, mais simplement une manière d’être. Un geste, entre ciel et terre : le tracé d’une étoile filante, inscrivant sa blessure dans le tissu du ciel, reflété dans l’eau de la terre.

N’avais-je pas remarqué, étourdi que j’étais, que l’ancien couvent des enfants rouges ne se trouvait qu’à quelques rues de là ?

3 : Témoignage de Pacôme Thiellement sur Patrice Cheval et Michel Sirota

Je suis le directeur de publication du journal Spectre, Paris, et j’ai dû me rendre à Genève en janvier 1999 pour une opération chirurgicale. Nu et groggy, après l’opération, je regardais en direction des infirmières quand me revint en tête les lettres de Michel Sirota. Ces lettres toutes datées, les cachets de la poste faisant foi, entre 1987 et 1999, décrivaient un axe étrange et qu’on pourrait dire absolument irréversible, dans une logique que seules les résonances les plus étranges expliqueraient. Michel Sirota (ou Patrice Cheval ?) était parti très simplement d’une analyse de la chanson « Une souris verte ». Croyant déjouer un code que véhiculerait un ordre précis, continuant à travers les siècles, l’Ordre des Enfants Rouges, il décrypta minutieusement chaque phrase, chaque mot, et jusqu’à la puissance numéraire des lettres qu’il contenait, élaborant la description d’un complot.

L’impression laissée alors à Kiki Landru, impression qui dut probablement l’abandonner puisque, en dernière instance, il annula la publication de son article dans notre numéro zéro, était volontaire : il s’agissait bien d’ineptie et de machination, mais celles-ci renvoyaient à une trame plus complexe et plus malheureuse, et que j’appellerais, en l’occurrence, le dispositif de la souris verte et que doit contrebalancer l’advenue de l’événement angélique. Pour cela, il faudra abandonner toute possibilité intrinsèque de distinguer Patrice Cheval et Monsieur Sirota dans un premier temps, pour, dans un deuxième temps, poser une double identité.

En effet, comme le notait Kiki Landru, les trois dernières lettres évoquaient la possibilité d’advenue du dieu par la réussite ou le ratage d’une opération précise : le choix d’une forme mouvante dans un sol de même couleur, la présentation à des instances supérieures de jugements, la décision possible par ses derniers d’une immersion de cette forme pour en obtenir dieu dans sa forme ontologique. Ce dispositif, je l’ai dit précédemment est celui décrit par la chanson « Une souris verte ». Pour les lecteurs qui ne la connaîtraient pas encore, je me vois dans l’obligation de la citer intégralement :

« Une souris verte

« Qui courait dans l’herbe

« Je l’attrape par la queue

« Je la montre à ces messieurs

« Ces messieurs me disent

« Trempez-là dans l’huile

« Trempez-là dans l’eau

« Vous aurez un escargot tout chaud »

La souris verte est le modus operandi de l’opération chevalo-sirotienne de l’advenue possible du dieu dans l’éclaircie de l’Être. Ainsi, elle se substitue ou se superpose au pari de retrouver Maragaret/Michelle Ordjmann/O. dont la seule constante, au cours des lettres traitant du désir qu’à Patrice de la revoir, sont les initiales, la rapportant à l’idée d’une méthode, d’un mode d’opération pour l’obtention par Patrice du sacré. En ce sens, il n’est pas étonnant qu’il associe M.O.à la religion catholique en tant que celle-ci se finit (telle que l’annonce la Vierge en personne aux enfants de la Salette, annonçant les retombées possibles du bras de son fils, car le Christ lui-même baisse les bras, il abandonne la terre, laisse Dieu mourir ou se laisse mourir pour laisser place au temps de détresse). Patrice doit attraper son désir par la queue pour le présenter à des messieurs, instances de jugement en vérité fort curieuses, puisque nulle base métaphysique n’est en mesure de les justifier, et attendre d’eux qu’ils lui dictent la suite des opérations pour redéclencher l’apparition du sacré. Mais déjà le premier pas du pari est énigmatique : en quoi M.O. (a.k.a. : souris verte) est-elle en puissance susceptible d’amorcer ce tournant heideggérien ? Et de quelle manière, par quelle méthode, son arraisonnement chevalo-sirotien peut-il permettre l’événement ? Il faut croire que, d’une certaine manière, Sirota/Cheval mise sur le nihilisme lui-même, enduré historialement, pour sortir à son tour du nihilisme, ou le transfigurer sous la forme d’un nihilisme angélique (cf. l’extrait du journal de Michel Sirota) répondant ainsi aux paroles du mystique rhénan Angelus Silesius : en l’absence de dieu, il faut se contenter d’un néant lumineux.

Mais ce serait encore simplifier, car le motif de la souris verte présuppose une convergence de couleur entre la forme choisie et l’espace qu’il s’agit d’asseoir sur des bases métaphysiques stables : la méthode se trouve alors justifiée par la pertinence du choix. Ce qui explique, par la suite, les propos indignés du directeur de la galerie du Sabotage quant aux questions posées par Kiki : le choix de Sirota est justifié en lui-même, instinctivement, nécessairement et sans recours possible à d’autre instance que lui-même. Il est un simulacre qui ne connaît pas de modèle, un signe qui ne renvoie déjà plus au réel. Il bâtit à lui-même sa propre nécessité. Il se pose comme fatalité, destin. L’ineptie présentée est celle du monde, la machination celle du langage. Elles viennent toutes deux asseoir une impression, tout d’abord désagréable, de Michel Sirota, liée certainement à sa contemplation étrange du pot doré devant Beaubourg, mais ensuite, transformée par l’advenue de la seule virtualité de l’ange (c’est-à-dire l’intuition pure du sacré, sans espoir de vérification possible), dépassant les questions de l’art comme de la magie, et posant le problème sous une forme entièrement nouvelle. Il est évident qu’il y a là un soupçon d’immoralisme foncier : s’abandonner entièrement à un seul objet comme possibilité de salut parfait rejoint des formes d’hérésie ou de défi assez connus (que cet objet soit une femme ou une souris verte). En outre, Michel Sirota ne demande pas qu’on l’approuve, ni qu’on le suive, ni même qu’on l’accepte. Il ne demande, à proprement parler, rien. Comment, alors, le blâmer d’exposer ces lettres ? On le comprend, Michel Sirota défie d’avance toute critique possible. Il pose l’impossibilité d’une critique, qu’elle soit esthétique ou autre. Il se présente comme nihiliste lui-même et ne demande pas à être cru. L’ineptie et la machination étant les constituantes du monde dans lequel il vit et agit, il s’abandonne entièrement à la seule possibilité de l’angélisme. Ce serait encore trop pour nos lecteurs, nécessairement athées, s’ils ne lisaient, comme je le lis, l’ange sous une forme entièrement nouvelle : le simple soupçon du mystère, le secret non-défloré, et non une adéquation entre celui-ci et Dieu. C’est là où se séparent nécessairement les subjectivités de Patrice Cheval et de Michel Sirota. Car Patrice Cheval, lui, pose la possibilité de substituer sa méthode à une approche de la divinité. Mais Michel Sirota grave cette quête dans une fiction, ne fait de Dieu qu’un des personnages d’une représentation, le dieu d’un simulacre pur. Autrement dit : il n’attend pas Dieu ; Dieu est d’ores et déjà réalisé et apparu, sous sa forme virtuelle, au sein d’un simulacre. Le Paradis est réalisé, de façon immanente, sur la terre, sous la forme d’une suite de neuf lettres simulant une conspiration. Cette simulation inepte, découlant d’une variation sur la chanson « Une souris verte » est, à elle seule une véritable machination. L’ordre auquel il réfère d’ailleurs dans son journal, celui des enfants rouges, n’existe peut-être même pas. À moins que…

Pièce 4 : Coda

Le 3 mars 2000, Kiki Landru refit surface. Il semblait sortir d’une grosse dépression. Parmi les causes de celles-ci, une angoisse prospective quant à son propre avenir sur la terre, n’était sans doute pas des moindres. Kiki se demandait s’il n’allait pas devenir blasé, comme tous les autres, cynique, arrogant, bête et d’une impudence insupportable. Pendant neuf mois, après un épisode dont je ne veux pas me souvenir, il était resté cloîtré chez lui, ruminant des histoires de complot et des hypothèses de manipulation imputable à la métaphysique même. Il se demandait, comme tant d’autres, si la fin du monde n’était pas déjà derrière lui, et si, dans ce cas, il ne vivait pas dans un après-monde de souvenirs et de fantômes. Borges disait que la certitude que tout avait déjà été dit faisait de nous des spectres. Kiki pensait que rien n’était plus en mesure d’apparaître, du moins en lui, rien dont il puisse être l’obligé et la proie, rien qui ne le ravisse, qui ne soit, d’ores et déjà, le fruit d’une défaillance de son cerveau, une inconséquence de sa conscience, en bref : un effet différé du « post-modernisme de ses couilles », comme il disait avec élégance. Kiki avait, il l’expliqua plus tard, épuisé tous les possibles. D’où sa torpeur : il ne désirait plus connaître nul royaume dans le silence des espaces infinis.

Le 29 février, cependant, il sortit, et vit une chose si terrifiante qu’il comprit qu’il était temps de mettre fin à son isolement. Ce qu’il vit, c’était un chien. Mais Kiki avait oublié la possibilité de ce chien. Il avait épuisé toutes ses possibilités de connaissance, mais, en échange, il avait oublié le chien ; et la seule vision de celui-ci lui créa une si grande crainte de tomber dans la folie qu’il alla voir et prévenir, un à un, tous ses amis, ainsi que ses anciens collègues de Spectre, qu’il avait abandonné à quelque présage funeste il n’y avait pas si longtemps. Le 3 mars, donc, il alla même voir Michel Sirota pour l’informer de l’existence de ce chien et de la manière dont celui-ci avait changé sa vie. Chose étrange, Michel Sirota sembla, à son tour, terriblement affecté. Le chien, tel que le décrivait Kiki, ne lui semblait appartenir à aucune race connue. Kiki et Sirota s’interrogèrent longtemps. Puis ils décidèrent de ne plus y penser et partirent se saouler dans les bars.

Sirota rêva de ce chien toute la nuit qui suivit. Il se demanda si celui-ci n’était pas allé hanter Kiki à son sujet, s’il ne tentait pas de révéler à Kiki la fumisterie de son entreprise (…) On l’a compris : Sirota pensait de lui-même qu’il n’était qu’un tricheur. Même si son journal intime présentait une expérience émouvante, il ne raccordait celle-ci à son activité d’artiste qu’artificiellement. Sirota considérait (…) son travail comme le fruit d’une imposture. Culottée, certes, mais fondamentalement nulle. Dieu, dans sa grande bonté de magnifique personnage de (…), avait toujours envoyé des chiens aux personnages de fiction pour les avertir d’une damnation prochaine.

À son réveil, Michel Sirota pleura abondamment. Il pleura tant et tant qu’il se souvint de la dernière fois où il avait pleuré. C’était à 19 ans, lorsqu’il comprit qu’il ne serait jamais un (…) de génie. Il avait compris qu’il n’avait pas de génie et il eut soudain la nostalgie de l’époque où cette question ne s’était pas encore posée pour lui. Qui lui avait forcé à se monter ainsi la tête ? Qui lui avait donné la mission d’être un artiste ? Qui lui avait dit d’aller se confronter à Michel-Ange ou à de Vinci ? Qui avait établi les bases de ce jugement de valeurs ? Qui avait dit, d’une peinture, par exemple, qu’elle était plus belle qu’une autre ? D’une composition de lignes et de couleurs qu’elle était une œuvre d’art et d’une autre une ineptie ? Dieu, peut-être ?

Dieu ? Encore lui ? Le Dieu ironique et roublard des peintures ? Celui qui envoyait son fils au Golgotha et avait le toupet de demander à l’homme d’être bon et juste ? Le Dieu psychotique qui exigeait d’Abraham le sacrifice de son fils ou décimait des peuples entiers, mais refusait à quiconque de s’enorgueillir ou de toucher au cheveu de son voisin ? Le Dieu miséricordieux qui nous imposait de pardonner à notre prochain si celui-ci nous avait tranché le (…), mais qui, à la fin des temps, s’amuserait à exterminer tous les pêcheurs, y compris ceux qui n’avaient pour seul pêché que d’(…) ou avaient prononcé un gros mot ?

L’inspiration divine, comprit Sirota, n’était que le revers d’une mauvaise blague (…), et la vengeance de l’homme contre dieu, c’est-à-dire la rigueur impitoyable envers tout étant, était la seule position éthique qui soit envisageable raisonnablement. La création ne méritait que ça : être le terrain d’une expérimentation funeste sans précédent, une insulte au visage télégénique de Dieu, la création du simulacre suffisant.

Ainsi, il avait pris neuf lettres et les avait posées dans la galerie du Sabotage en manière de défi (…) Il croyait cette opération suffisante, mais voici que, quinze ans plus tard, son jugement avait sonné (…) Sirota était visité de rêves d’angoisse sourde et implacable, de cauchemars peuplés de chiens enragés. Pris de crises d’allergie, insomniaque, nerveux, fiévreux, il commença à avoir peur de son seul visage dans la glace. Mauvaise conscience et ressentiment dansèrent la gigue dans son cerveau tourmenté. Il pensait avoir suivi la pente du démon, dans l’indifférence et la séduction, mais il n’avait fait que de construire une piste d’atterrissage pour le vaisseau de Dieu. (…)

Était-il impossible de se tenir dans la blessure ? Se recueillir au creux de celle-ci, dans le vide qu’elle génère ? (…) Si Dieu existait et était une simple crapule, toutes les méthodes employées pour le détruire étaient-elles vaines ? Et s’il n’existait pas, aussi ? (…) Au contraire, dans chaque geste que l’homme faisait, cela ne se dieuisait-il pas plus naturellement encore qu’il ne le croyait ? (…) Et cela parce que le langage le nécessitait ? Dieu n’était-il même que cela : la synthèse des opérations sémantiques ? (…) Un simple constat : Quel que soit le moment où il arrive, (…) le Verbe a l’arrogance de se décréter premier ?… (…) Et toute personne inspirée dieuisait sa pensée tout aussi naturellement qu’elle comprenait et rejetait toutes les dieuisations possibles des pensées qu’elle rencontrait. C’est pourquoi, comme l’avait remarqué le professeur Eric Bensouss(…), toute lecture négative se renversait en une déclaration posit(…). L’effet de vérité gagnait (…)jours dans le comb(…) contre le mens(…). L’effet, et non la vérit(…). Qu’on ne se mépr(…)e p(…) là-dess(…), ajout(…) toujours Bens(…), qui av(…) d’aill(…) égale(…) été Sirot( …) et une poét(…) jap(…) et un rent(…) rev(…) et m(…) K(…)

(…) Sirota se sentait maintenant le corps comme la pensée partir en lambeaux. Comme il sentait qu’il n’allait pas tarder à mourir, il repensa au couvent des enfants rouges. Que s’était-il passé, là-bas, qui avait tant compté pour lui ? Il y était allé avec une amie. Il était allé sur les lieux de la jeunesse de cette amie, l’ancien couvent des enfants rouges, et, entrant dans la cour, il s’était mis à avoir des flash-back, mais des flash-back qui ne lui appartenaient pas. Il (« re »)vit l’immeuble vingt ans plus tôt, avec « ses » parents habillés dans des couleurs criardes de vieux babas, leurs voisins passant pour l’heure du thé et de l’herbe qui rend idiot, il (« re »)vit le restaurant au bout de la cour, et se (« re »)vit même lui-même, demandant une crème caramel à la fin de chaque repas, son père lui offrant son premier train électrique et lui l’essayant dans la cour, la cour de l’ancien couvent des enfants rouges… C’étaient les souvenirs de cette fille, mais il se les avalait tous. À cet instant, il avait senti qu’il y avait des sacrés trous dans l’espace-temps, des discontinuités dans la discontinuité elle-même, c’est-à-dire des points où entre deux êtres s’établissaient une continuité. Il avait quitté cette amie et était parti en courant dans les rues de Paris, pris par un sentiment de panique incontrôlable.

C’était il y a cinq ans. Aujourd’hui, c’était fini. Il sentait la mort le pénétrer par tous les pores. La Grande Autre, comme il l’avait baptisée. Selon lui, deux choses avaient été mal comprises à son sujet, et il allait se faire le plaisir de les vérifier : la première est que la mort n’apportait pas de cohérence à l’expérience vécue, bien au contraire. Elle était un morcellement de plus. Elle n’achevait pas une vie, mais la rendait à son inachevé fondamental. Si la vie ne l’avait pas déjà fait, elle faisait de tout homme un raté. On pouvait réussir sa vie, mais pas sa mort (sinon ce n’était pas vraiment la mort). La deuxième chose généralement mal comprise selon Sirota était que la mort ne nous recueillait pas dans l’illimité ou l’indifférencié collectif : elle nous séparait une deuxième et dernière fois des autres. Pour beaucoup, nous rejoignons un néant ou un nirvana commun. Pour Sirota, de la même manière que nous avions opéré une première séparation à la naissance, nous en opérions une deuxième (et celle-là radicale) dans la mort.

Déjà en cent morceaux, Sirota attendit.

Et il ne vit rien venir. Il savait qu’on ratait toujours sa mort, mais, du moins, pensait-t-il, elle, ne nous rate jamais. Mais il attendit en vain car il ne vit pas davantage la mort arriver après une vingtaine de jours. Alors, il se releva, remit les cent morceaux en place, recommença à boire, à manger, à chier, à lire, à regarder, à faire les courses, à réfléchir. Il finit même par appeler Kiki Landru et lui expliquer l’affaire. Kiki éclata de rire.

- Je suis désolé, Michel, mais si la mort ne vient pas te voir, c’est qu’elle est déjà derrière toi. Nous sommes tous déjà morts et nous ne le savons pas.

- Et c’est ce qu’on appelle la vie, Kiki ? Alors, que faire ?

- Rien. Tu l’as compris toi-même. Il n’y a rien à faire. L’Histoire est une illusion, la philosophie est une grande fiction, l’existence ou la non-existence de Dieu est un imbroglio insoutenable, la question d’une morale naturelle est casse-gueule pour l’éternité, l’art est incompréhensible, l’homme n’a pas de sens, la parole est arrivée par hasard, l’Univers est infini, la recherche sur l’infinitésimal est infinie aussi… Même ta mort, tu l’as manquée : tu peux être fier de toi !

- Mais alors… Quand tu as tout vidé, tout… Que tu peux plus croire à rien… Qui t’empêche de fabriquer, pièce après pièce, ton gigantesque édifice de songes et mensonges, qui t’empêche d’être Dieu, puisque tu n’es rien, qui t’empêche d’être un monstre, puisque tu as droit à tous les prodiges… Qui t’empêche d’être le maître de ton microcosme, puisque le monde n’a pas de centre, pas de sens… Qui t’empêche d’avoir toujours raison ? Hein ?

- Mais toi, Michel.

- Qui ?

- Toi et c’est aussi simple que ça. C’est toi qui me permets de n’être pas impunément dieu, ou un monstre.

- D’accord. Je commence à comprendre.

- Pas trop tôt.

- Parle pour toi.

- Mais je parle pour moi aussi ! Je parle pour nous. Et d’ailleurs toi aussi, mon ange...

- Et si nous arrêtions toute cette histoire ? Tu n’en as pas soupé de tous ces simulacres, souris vertes, sornettes, sabordage, sun, sirota… Souci… Avec des si… Avec des si, on refait le monde…

- L’expérience nous a récemment prouvé que notre tolérance à l’égard de nous-même nous permettait en effet d’en construire, mais n’allait pas jusqu’à pouvoir les habiter. Pas vrai ?

- Oui, il faut croire, oui. Alors, c’était quoi tout ça ? Une leçon de modestie ?

- Mmm… Pas vraiment….

- Une variation sur les états valétudinaires ?

- Non, non, c’est derrière nous, tout ça…

- Une transgression du temps de détresse ?

- Ça m’interpelle quelque part !

- Une étude heideggérienne post-moderne ?

- Mes c…

- Non, attends Kiki, j’y suis…

- Oui ?

- Une enquête sur le sexe des anges…

- Tiens ! Pourquoi pas ?